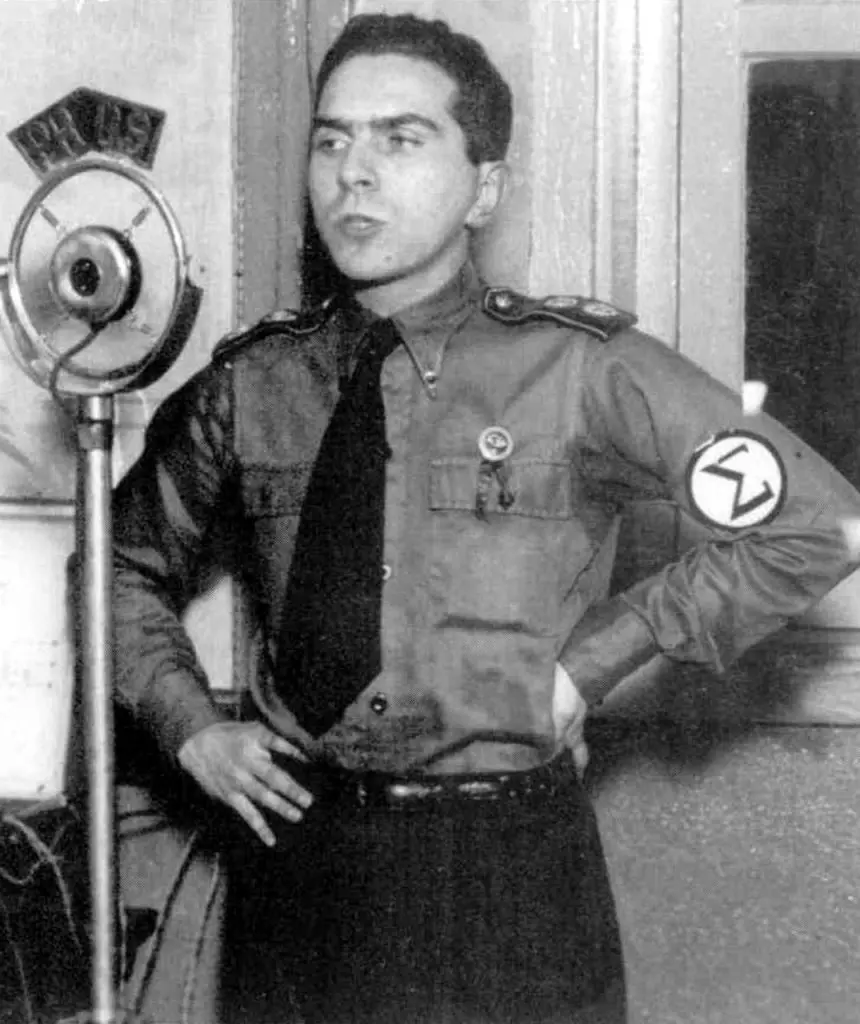

A organização legal da ditadura não foi desenhada só pelos quartéis. O regime esteve assessorado, desde os primeiros dias, por um batalhão de juristas filiados a uma cultura jurídica conservadora. Entre eles, Miguel Reale e Alfredo Buzaid — ex-integralistas —, Francisco Campos — formulador da Constituição autoritária outorgada por Vargas em 1937 —, Carlos Medeiros Silva e Vicente Ráo — outros colaboradores do anticomunismo varguista —, Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Luís Antônio da Gama e Silva. Além de ocuparem altos cargos no Ministério da Justiça, no STF e na gestão universitária, esses intelectuais escreveram em favor da ditadura — Ferreira Filho a louvava como a “democracia possível” — e foram decisivos na elaboração de seus instrumentos normativos capitais, como a Constituição e os Atos Institucionais.

De maneira engenhosa, o regime ergueu uma “normatividade multiforme”, como aponta Cristiano Paixão. Nos termos de Thaís Dias e Martonio Lima, a “zona de ambiguidade entre legalidade e arbítrio” que guiou todo o sistema jurídico ditatorial tinha, em seu cerne, uma complexa acomodação. Tentou-se conciliar a Constituição — isto é, o conjunto de normas jurídicas hierarquicamente superiores, criadas por representação popular legislativa, conforme prega o liberalismo — com o tipo peculiar de norma que eram os Atos Institucionais. Estes, editados pela cúpula do Executivo, invocavam o poder de modificar unilateralmente o texto constitucional, o que era indispensável para a manutenção dos golpistas no poder em 1964: para encenar a farsa de uma eleição presidencial indireta, para a demissão de servidores públicos legalistas e para a cassação de rivais.

Redigido por Medeiros Silva, o primeiro Ato Institucional (AI) — cuja vigência, a priori, era temporária — não apenas admitiu semelhantes abusos, como também adotou um sofisma no fito de tentar se justificar perante a Constituição de 1946. Reivindicando a tradição de pensamento constitucional preconizada desde o Abade Sieyès, na França revolucionária, o preâmbulo do AI — pelas mãos de Campos — caracterizou o golpe como uma “revolução” que traduziria “o interesse e a vontade da Nação”, investindo-se, assim, “no exercício do Poder Constituinte” detido pelo povo.

Com isso, o presidente Castelo e os militares ganhavam carta branca para seus desmandos e ainda podiam se vangloriar de manter o texto constitucional já existente. Portanto, para além de um arroubo laudatório, a maquiagem do golpe como “revolução” foi uma peça crucial na linha de montagem jurídico-institucional do regime: um esquema espúrio e sofisticado.

Editado em resposta à vitória de candidatos do PSD — opositores à ditadura — no pleito para os governos estaduais da Guanabara e de Minas Gerais, o novo Ato Institucional concentrava ainda mais poderes nas mãos do Palácio do Planalto e dos militares. Com o propósito de enfraquecer a oposição, foi extinto o pluripartidarismo. Para diluir resistências no STF, Castelo Branco ampliou de 11 para 16 o número de ministros da corte, nomeando 5 magistrados aliados — mais tarde, seriam aposentados compulsoriamente Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Victor Nunes Leal, ministros insubmissos ao regime.

Amarrando as mãos dos tribunais, o AI-2 excluía a possibilidade de o Judiciário julgar ações que contestassem os atos governamentais baseados no AI e as cassações de mandatos desde o golpe de 1964 — previsão que continuaria nos Atos seguintes. Em acréscimo, foi alargada a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por civis contra a segurança nacional. Reiterando a ladainha do antecessor sobre um suposto poder constituinte, o AI-2 declarou que “A revolução está viva e não retrocede”. Estava consolidada a ditadura.

Em 1966, o AI-3 ainda estabeleceria as eleições indiretas para os governos estaduais e a nomeação dos prefeitos das capitais. Mas o maior ato de autoritarismo jurídico naquele ano viria com a imposição de uma Constituição.A ditadura elaborou um texto a seu bel-prazer. Em nome das aparências, porém, convocou-se extraordinariamente o Congresso — mutilado com uma nova rodada de cassações de oposicionistas. O AI-4 estabeleceu um prazo curtíssimo de um mês — aliás, no período de férias de fim de ano — para análise da proposta, que foi aprovada sem modificações significativas. Ficava assim oficializada a Constituição de 1967, sob um arremedo de Congresso Constituinte.