Durante o governo Médici (1969-1974), o futebol se tornou um dos principais instrumentos simbólicos da ditadura. O militar era um amante do esporte e torcedor do Grêmio de Porto Alegre. Porém, ao assumir a presidência, passou a apoiar também o Flamengo — clube mais popular do país, o que oferecia grande visibilidade política ao ditador. Médici frequentava os estádios, e sua presença era constante e amplamente divulgada. Essa aproximação pode ser entendida como uma postura populista, voltada a ampliar a aceitação popular do chefe do regime. Sob seu governo, o futebol passou a ser compreendido como um elemento estratégico para a manutenção do poder.

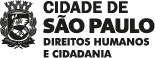

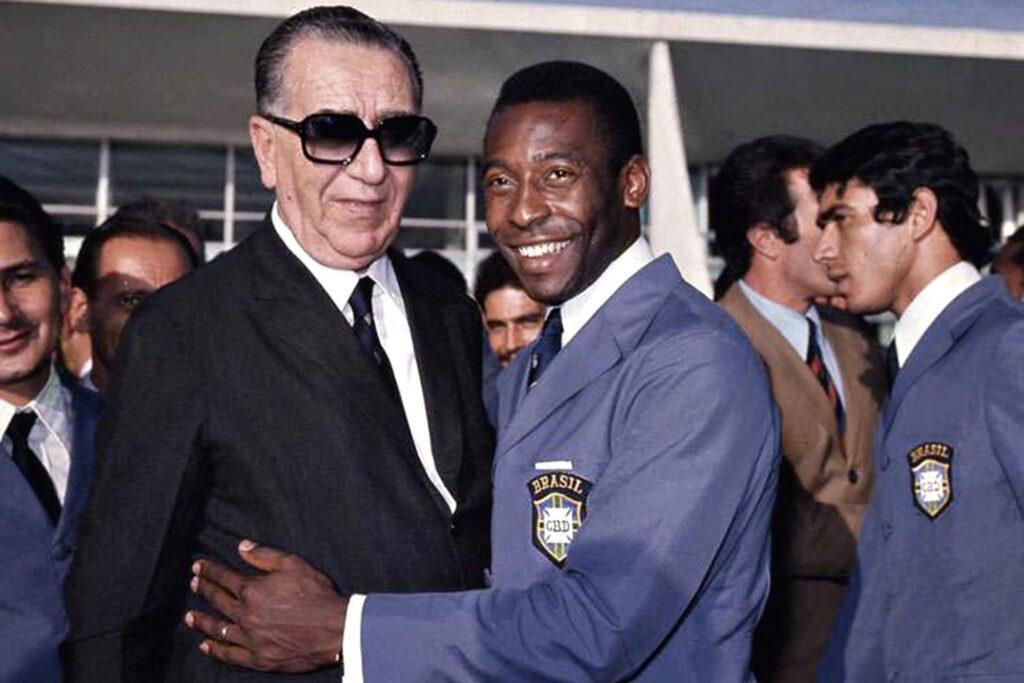

O presidente da ditadura, General Médici, com Pelé, após a conquista da Copa do Mundo de 1970. A imagem do ditador ao lado do maior herói popular do país foi amplamente usada como propaganda para legitimar o regime durante os “Anos de Chumbo”.

Em meio ao endurecimento da repressão, da censura, das perseguições políticas e da institucionalização da tortura, a Seleção Brasileira conquistou a Copa do Mundo de 1970, no México. Mas, antes do título, a preparação da equipe passou por um momento conturbado. Em 1969, o jornalista e técnico de futebol João Saldanha assumiu o comando da Seleção. Como treinador, Saldanha tinha pouca experiência — apenas um título conquistado com o Botafogo —; como jornalista, era um dos críticos mais ferrenhos das atuações do selecionado brasileiro. Além disso, havia sido dirigente do Partido Comunista Brasileiro (PCB) nos anos 1950, quando o partido estava na clandestinidade.

Saldanha foi um dos responsáveis por montar a equipe que viria a ser campeã naquele Mundial. Porém, faltando menos de uma semana para a viagem do Brasil ao México, foi demitido. Diversos fatores contribuíram para sua saída: sua filiação ao PCB; a não convocação de Dario, o “Dadá Maravilha” — jogador que agradava o ditador Médici — e o fato de que, após o assassinato de Carlos Marighella (em 1969), Saldanha teria distribuído um dossiê denunciando, a autoridades internacionais, violações de direitos humanos praticadas pelo regime, como tortura e assassinatos.

A demissão de Saldanha revelou que, mesmo fora das quatro linhas, o regime buscava controlar o futebol. Em sua carta de demissão, o técnico demonstrou o quanto Médici estava empenhado em interferir nas decisões da Seleção: “Eu e o presidente temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, gremistas, gostamos de futebol, e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala o time.” Com a saída de Saldanha, o técnico Zagallo assumiu o comando da Seleção, com uma comissão técnica repleta de profissionais ligados aos militares, como o preparador físico Carlos Alberto Parreira.

Após aquele Mundial, a Seleção e a própria CBD passaram a ser definitivamente militarizadas. Em 1975, o almirante Heleno Nunes assumiu a presidência da entidade, cargo que ocuparia até 1980. E entre 1977 e 1979, o técnico Cláudio Coutinho — também militar — comandou a Seleção Brasileira, inclusive durante a Copa do Mundo de 1978, na Argentina.

Liderado por Pelé, Gérson, Tostão, Rivellino e Jairzinho, o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. O feito esportivo foi rapidamente transformado em propaganda oficial do regime. Com um tom ufanista, o título passou a simbolizar força, estabilidade política e prosperidade econômica – marcas atribuídas ao chamado Milagre Econômico. A conquista foi embalada por músicas como “Pra Frente Brasil” e “Eu Te Amo, Meu Brasil” e reforçada com o slogan “Brasil: Ame-o ou deixe-o”, que sintetizavam o sentimento ufanista e patriota do regime. Com forte apelo popular, essas campanhas criaram um clima festivo e mobilizador. Assim, a ditadura transformou o título do tri em uma vitória política.

A imagem do capitão Carlos Alberto Torres erguendo a taça foi celebrada como a consagração do país, dentro e fora de campo. Simbolicamente, a vitória servia como argumento ideológico: se o futebol vencia, o país vencia; se o Brasil era campeão, então não havia crise. Para os militares, o futebol funcionava como uma anestesia coletiva, abafando a repressão, a censura, as prisões, as torturas, o exílio e os assassinatos.

A conquista da Copa de 1970 representou o auge da instrumentalização e da militarização do futebol durante a ditadura. Até o final dos anos 1960, os militares promoviam interferências pontuais no esporte. Mas, a partir do tricampeonato mundial, o regime se apropriou plenamente do futebol, dentro e fora das quatro linhas. A Seleção passou a ser apresentada como símbolo da ditadura, enquanto as competições nacionais, os clubes e o futebol em geral ficaram sob controle do governo militar.

Em 1971, a estrutura do Campeonato Nacional foi reformulada pela CBD. O Torneio Roberto Gomes Pedrosa deu lugar a uma competição mais robusta, com equipes de diversas regiões do país; porém, tinha regulamentos confusos e resultados frequentemente controversos. A interferência do regime na CBD era tão intensa que se popularizou a máxima: “Onde a ARENA vai mal, mais um time no Nacional; onde vai bem, outro time também”. Vale lembrar que a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) era o partido político que dava sustentação à ditadura militar.

Além de um campeonato inchado – que chegou a reunir mais de 90 clubes –, o regime também investiu na construção e inauguração de dezenas de estádios de futebol pelo país. Em 1975, por exemplo, quatro grandes estádios foram inaugurados em um intervalo de apenas cinco dias. Entre 1964 e 1985, o regime construiu 14 estádios, muitos dos quais batizados em homenagem a governadores da ARENA. Mais tarde, pesquisadores revelariam que boa parte dessas obras foi marcada por superfaturamento e corrupção.

Mesmo em meio ao clima de festa promovido pela conquista do tricampeonato e pela expansão do futebol, o país vivia o auge da repressão. Enquanto torcedores lotavam estádios, presos políticos eram torturados nos porões do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Em 1970, o ex-deputado Rubens Paiva foi sequestrado e morto pelo regime. Cinco anos depois, em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODI de São Paulo. Herzog era ligado ao Partido Comunista e desagradava membros do governo, como o deputado José Maria Marin (da ARENA), que mais tarde se tornaria dirigente de futebol, assumindo a Federação Paulista de Futebol e, posteriormente, a Confederação Brasileira de Futebol.

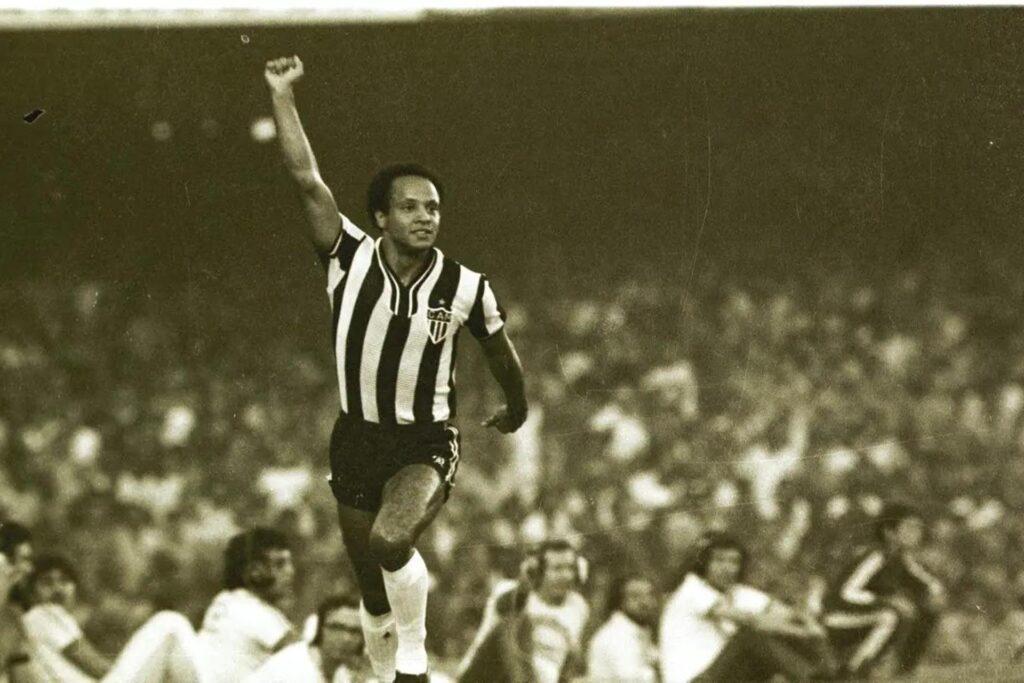

Até mesmo atletas foram alvo da repressão. Afonsinho, jogador do Botafogo, teve sua carreira prejudicada por se posicionar contra o regime — participou do movimento estudantil e lutou pelo direito de escolher por qual clube jogar. O irmão do craque Zico, Nando, foi perseguido pela ditadura após ter sido considerado subversivo por participar, na juventude, do Plano Nacional de Alfabetização, idealizado por Paulo Freire. Já Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, também foi perseguido pelo regime e fazia questão de comemorar seus gols com o punho cerrado, como faziam os Panteras Negras – movimento de resistência e luta antirracista dos Estados Unidos da América.

Com todo o esforço da ditadura para transformar o futebol em instrumento de propaganda e controle social, o esporte nunca foi completamente silenciado. Os casos de perseguição a jogadores mostram que, dentro e fora dos gramados, também havia luta e resistência.