Mesmo com todas as limitações impostas aos dispositivos de fiscalização sobre casos de corrupção, muitas situações vieram à tona e se tornaram conhecidas do público, principalmente no final do regime, quando o controle e a censura foram atenuados. Com esse abrandamento do silêncio imposto à imprensa e ao Legislativo, várias denúncias de corrupção vieram à tona e passaram a frequentar os debates parlamentares e as páginas dos jornais. José Carlos Assis foi um jornalista que denunciou esses episódios e tratou de casos como Delfin, Halles, Banco de União Comercial, EUB-Rio Sul, Lume, Ipiranga, Áurea, Atalla, TAA, Vitória-Minas, escândalo da mandioca, caso Coroa-Brastel, Tama, Cobec, Vale, Magnestiva, General Electric, entre muitos outros (ASSIS). Vejamos alguns casos dos mais notórios no período.

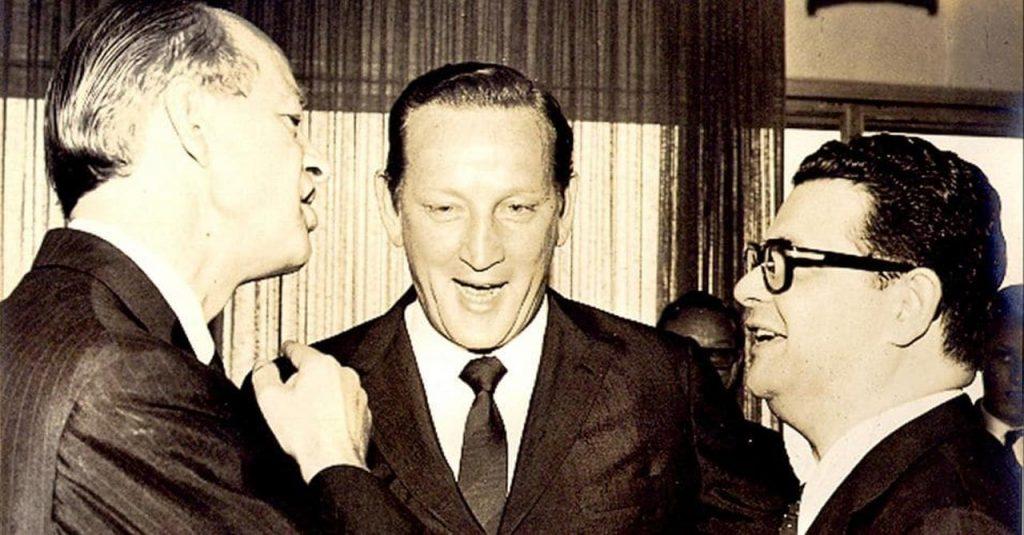

O relatório Saraiva foi um escândalo que veio a público em 1978, por meio do depoimento do coronel Raimundo Saraiva Martins no Congresso Nacional. Na ocasião, o oficial, que cumprira a função de adido militar na embaixada brasileira em Paris, acusava o ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto de cobrar propina para a intermediação de negócios entre empresas francesas e brasileiras. Quando exerceu a função de embaixador do Brasil na França, durante o governo Geisel (1974-1979), Delfim ficou conhecido como Monsieur dix pour cent (Senhor dez por cento), por conta das comissões que exigia ao intermediar acordos comerciais entre grupos empresariais. Quando era ministro, Delfim era acusado de cobrar pagamentos de frigoríficos, empreiteiras e outros grupos econômicos em razão das facilidades concedidas e intermediações de negócios realizadas. Elio Gaspari mostra, em seu livro, que o Serviço Nacional de Informações (SNI) o vigiava e tinha conhecimento de suas condutas ilegais. Apesar de todos os indícios e evidências, Delfim nunca foi julgado nem sofreu qualquer tipo de revés por conta desses episódios (GRAEL).

O caso Capemi é um dos episódios mais famosos de corrupção ocorridos durante a ditadura. A organização, que tinha alguns de seus integrantes ligados ao SNI, venceu a licitação para a exploração da madeira da área que seria alagada pelo lago artificial da usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, construída entre 1975 e 1984 pela Eletronorte, subsidiária da Eletrobrás. O negócio previa receitas estimadas em US$ 1 bilhão e contou com uma linha oficial de empréstimo no valor de US$ 100 milhões. Apesar da expectativa de grandes negócios com o empreendimento, apenas 10% da área que seria desflorestada teve as árvores derrubadas, e houve uma série de irregularidades na compra de equipamentos, sobrepreço em serviços e outras aquisições em nome da Agropecuária Capemi, subsidiária da caixa de pensões criada para o negócio. Assim, os empréstimos estatais foram concedidos para a realização do empreendimento, mas sua finalidade não foi cumprida. As acusações apontam que agentes do SNI que estavam na cúpula da Agropecuária Capemi se apropriaram ilegalmente dos recursos. Apesar das evidências de fraude no negócio, não houve investigação oficial sobre o caso. A Capemi ainda interferiu na imprensa, ao comprar os direitos de edição da revista O Cruzeiro junto ao jornalista Alexandre von Baumgarten por R$ 12 milhões. O jornalista foi encontrado assassinado na Baía de Guanabara, em 1982, havendo denúncias de envolvimento dos generais Newton Cruz e Otávio Medeiros, do SNI, no episódio (BEZERRA).

Golbery do Couto e Silva, general da reserva, quadro da Escola Superior de Guerra e articulador do golpe de 1964, foi diretor-presidente da Dow Chemical no Brasil entre 1969 e 1974. Em 1975, já como ministro-chefe da Casa Civil de Geisel, esteve no centro da controvérsia sobre isenção de importação concedida à empresa, gerando denúncias de favorecimento e embate no interior do governo.

O caso Dow Chemical diz respeito a benefícios obtidos pelo conglomerado norte-americano de química durante a década de 1970, conforme denúncias feitas na imprensa e no próprio governo à época. A empresa contratou o general Golbery do Couto e Silva para exercer a função de diretor-presidente da empresa no Brasil quando o militar estava afastado da condução política da ditadura, em meio aos governos Artur da Costa e Silva (1967-1969) e Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). Posteriormente, Couto e Silva deixou o posto para voltar a exercer posições relevantes no governo, sendo ministro-chefe da Casa Civil durante o período Ernesto Geisel (1974-1979). O caso ocorreu em 1975, quando a empresa recebeu isenção de importação de insumos petroquímicos concedida pelo Ministério da Fazenda, mesmo havendo produção nacional e diretriz para não importar esse tipo de produto. O caso opôs o ministro da Casa Civil ao de Minas e Energia, Shigeaki Ueki, e contou com denúncia feita na imprensa por Raphael de Almeida Magalhães.

Paulo Maluf era um empresário ligado a organizações como a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que se lançou na política durante a ditadura, em razão de sua intensa relação com militares e outros agentes que compunham a cúpula do regime. Além do envolvimento em diversos escândalos no período posterior à ditadura, quando foi processado e chegou a ser detido, Maluf protagonizou denúncias de corrupção durante o regime, como nos casos Paulipetro, Luftalla e na proposta de mudança da capital de São Paulo. Maluf foi presidente da Caixa Econômica Federal, secretário de Transportes de São Paulo, prefeito e governador biônico de São Paulo durante o regime. A esposa de Maluf, Sylvia Luftalla, era proprietária da tecelagem Luftalla, acusada de estelionato, apropriação indébita de recursos, fraude na administração de sociedade por ações, crime contra a economia popular e falsidade ideológica. O grupo tinha relações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e sofreu intervenção. Maluf era próximo de Golbery do Couto e Silva e não sofreu qualquer punição no período. Além disso, em CPI, o deputado João Cunha (MDB-SP) acusou Maluf de corrupção nos casos da criação da Paulipetro e na proposta de mudança da capital de São Paulo (WARDE).

Em 1971, ocorreu o caso Leon Pires, que levou à renúncia do governador do Paraná. O político de Maringá, filiado à União Democrática Nacional (UDN) e à Aliança Renovadora Nacional (Arena), que havia participado do golpe de 1964, chegou ao cargo de governador após anos de atuação como deputado estadual. Em meio à construção da estrada de ferro Central do Paraná, grande obra ferroviária executada pela empreiteira CR Almeida, o dono da construtora, Cecílio Rego de Almeida, queixou-se ao governo federal de que Leon Pires estava cobrando dele US$ 1 milhão em propina. O SNI recebeu a denúncia e deflagrou a operação Erva-Mate, que, por meio de escutas telefônicas e fotos, comprovou a cobrança de comissão. O governador foi levado a renunciar ao mandato, sob ameaça de ser cassado caso não o fizesse.

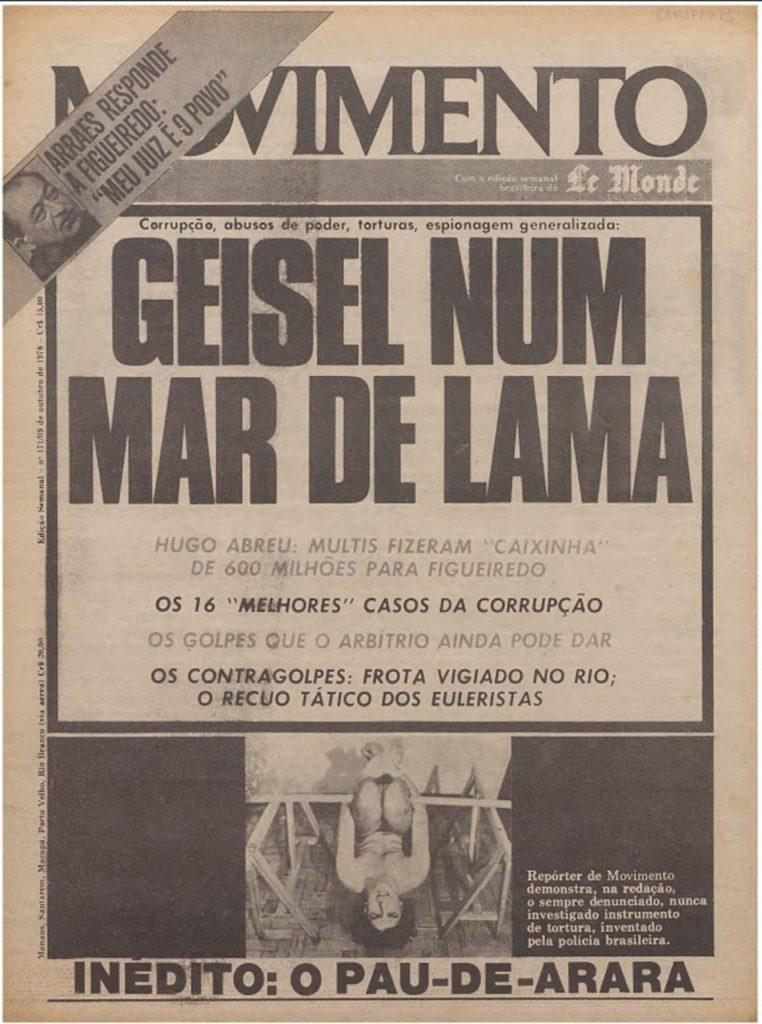

O jornal Movimento foi um veículo de imprensa crítico que apontou uma série de casos de corrupção no final da ditadura, em especial nos governos Geisel e Figueiredo. Conduzido pelo jornalista Raimundo Pereira, o periódico teve edições dedicadas à divulgação de denúncias de corrupção envolvendo agentes do governo. Durante esse período, o jornalista Ricardo Kotscho também denunciou as mordomias do governo Geisel, com uma série de benesses e privilégios de que dispunham altos quadros da administração direta e indireta durante o governo do general Ernesto Geisel (1974-1979).

“O caso Itaipu diz respeito às denúncias de corrupção envolvendo a maior obra pública realizada no período da ditadura: a usina hidrelétrica de Itaipu, no rio Paraná, na divisa entre o Brasil e o Paraguai. O empreendimento foi realizado entre os anos de 1975 e 1984 e teve uma série de denúncias de corrupção envolvendo desde a concorrência até o orçamento – várias vezes aumentado –, além do fornecimento de equipamentos eletromecânicos para a usina. O diplomata aposentado José Jobim, que havia servido no Paraguai no período anterior à construção da usina, afirmou, na posse do general Figueiredo como presidente da República, que mantinha a posse de um dossiê sobre a corrupção na construção da hidrelétrica. Após indicar essa informação, o embaixador foi sequestrado no Rio de Janeiro uma semana depois e encontrado morto, enforcado, no bairro da Barra da Tijuca. A investigação policial à época apontou suicídio e, em meio aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a família conseguiu modificar o atestado de óbito, indicando como causa da morte assassinato. O material que ele possuía com as denúncias de corrupção no empreendimento aparentemente foi extraviado em meio às várias visitas da polícia à residência do embaixador.

Esse é um dos vários casos de agentes que tentaram denunciar a corrupção durante a ditadura e lidaram com graves consequências. A ditadura formou um ambiente altamente propício à ascendência dos interesses econômicos empresariais sobre o Estado brasileiro, que captavam o fundo público de forma legal e ilegal para ampliar receitas e lucros. Em meio ao processo de abertura, com a flexibilização dos mecanismos de controle sobre os órgãos de fiscalização, nos deparamos com um grande volume de denúncias de corrupção que passaram a vir à tona. Assim, não foi a democratização que fez aumentar a corrupção no país, mas sim revelá-la, mostrando o que acabou se tornando o Estado brasileiro por conta dos anos de ditadura no país.