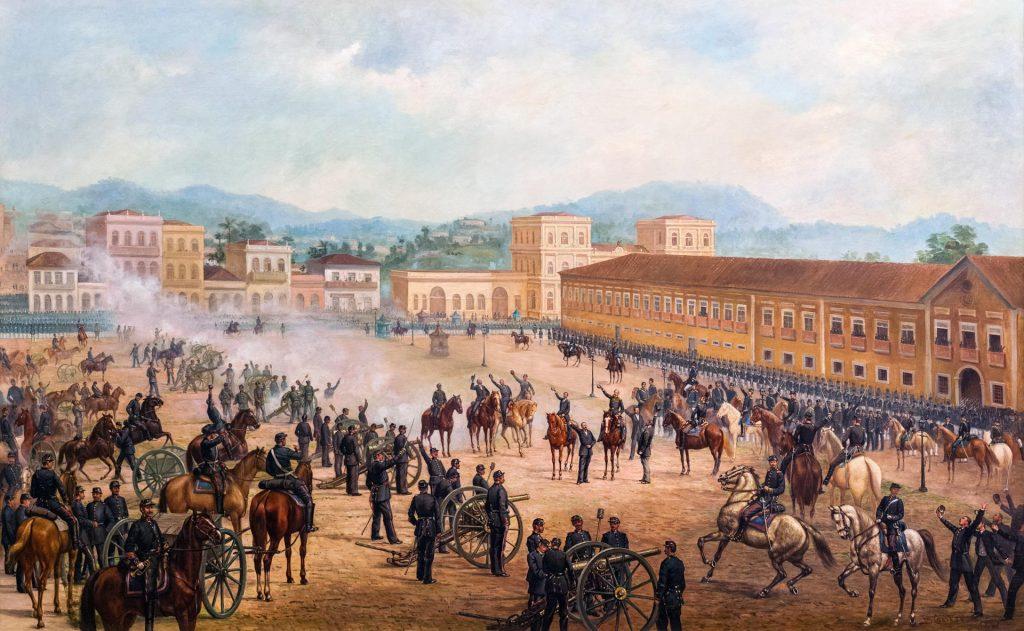

1889 e o estabelecimento da República excludente

A República brasileira nasceu de um golpe de Estado, em 1889, e ao longo de sua trajetória foi atravessada por diversas outras rupturas institucionais — algumas concretizadas, outras apenas tentadas. Esses episódios revelam a instabilidade do regime republicano no Brasil e a persistência de práticas autoritárias que dificultaram a consolidação de uma democracia plena.

O golpe inaugural foi articulado por setores militares e pela elite cafeeira, muitos deles republicanos de última hora, descontentes com a abolição da escravidão no ano anterior. O regime nasceu de um projeto político excludente, concebido como meio de conter os avanços democráticos conquistados pela mobilização social das massas urbanas durante a campanha abolicionista.

Nessa perspectiva, o estabelecimento da República representou, sobretudo, uma tentativa de restaurar uma ordem conservadora, em indenização à Abolição. Muito interessava aos cafeicultores uma definição individualista do pacto social, que se distanciava da ampla participação popular. Desse modo, o liberalismo adotado no Brasil adquiriu um caráter de legitimação da desigualdade e de consagração da lei do mais forte, criando instrumentos ideológicos e políticos para a manutenção do poder nas mãos das elites, que estabeleceram um regime profundamente autoritário.A Constituição de 1891 escancarava a natureza excludente do regime republicano recém-inaugurado ao restringir o direito de voto aos cidadãos brasileiros do sexo masculino com mais de 21 anos. A exclusão das mulheres e dos analfabetos, somada ao voto facultativo, contribuiu para elevadas taxas de abstenção eleitoral e para a manutenção de uma participação popular extremamente limitada.

A fase inicial da República brasileira foi marcada por instabilidade política e disputas de poder. Logo em seu início, ocorreu uma tentativa de golpe protagonizada pelo primeiro presidente, marechal Deodoro da Fonseca, que, em novembro de 1891, ordenou o fechamento do Congresso Nacional com o objetivo de ampliar seus poderes. O plano fracassou, e o marechal foi substituído por seu vice, Floriano Peixoto, que, de acordo com a recém-promulgada Constituição, deveria ter convocado novas eleições — o que não ocorreu, gerando revoltas e sucessivas repressões.

Após união inicial entre civis e militares para instituir o regime republicano, esses grupos passaram a disputar entre si a hegemonia política. Os primeiros anos do século XX e a Primeira Guerra Mundial estimularam a ascensão do militarismo em diversos países, o que também se refletiu no Brasil, alimentando o antagonismo entre militares e civis. Essa conjuntura foi reforçada pela concepção, difundida na época, das Forças Armadas como um “poder moderador” — uma espécie de instância suprema de salvaguarda nacional, que deveria garantir a continuidade e os fundamentos republicanos. Era como se a República duvidasse de sua própria capacidade de autogoverno civil, delegando aos militares a missão de tutelar a ordem institucional.

Nesse sentido, militares se entendiam responsáveis por “republicanizar a república” quando ela se desviasse de seus princípios fundadores. Essa perspectiva foi mobilizada nas tentativas de golpe militar contra o governo de Rodrigues Alves, durante a Revolta da Vacina em 1904, e nas Revoltas de 1922 e 1924, que tentaram depor o governo de Arthur Bernardes.