Pela lógica anticomunista inerente à Doutrina de Segurança Nacional, os conflitos políticos, ou qualquer projeto de reforma que mobilizasse as massas trabalhadoras, poderiam ser uma porta de entrada para a “subversão”. Nessa perspectiva, os exércitos nacionais dos países capitalistas, liderados pelos EUA no auge da Guerra Fria, deveriam cuidar da defesa interna contra a “subversão comunista infiltrada”. Portanto, o inimigo seria, primordialmente, um “inimigo interno”, que poderia ser qualquer cidadão simpatizante ou militante do comunismo.

Assim, o Exército nacional se viu transformado numa polícia anticomunista. Com o golpe de 1964, essa doutrina se afirmou como política de Estado no Brasil. Ainda durante o governo Castelo Branco, em 1967, o regime promulgou a Lei de Segurança Nacional de 1967.

Além disso, o regime editou atos instituindo o banimento do território nacional e a pena de morte. Esses atos institucionais foram respostas diretas aos movimentos sociais, de estudantes, artistas, intelectuais e à guerrilha de esquerda, que avançava no Brasil. O banimento foi muito utilizado para enviar para o exterior os prisioneiros políticos trocados por embaixadores sequestrados. Já a pena de morte oficial foi utilizada apenas uma vez, em 1970, mas o condenado Teodomiro Romeiro dos Santos, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), teve sua pena convertida em prisão perpétua.

No limite, qualquer contestação política moderada, um protesto por liberdades democráticas ou a emissão de uma opinião crítica ao regime ou ao sistema capitalista, poderia ser lida como “subversão”, dado o poder arbitrário e a amplitude da Lei de Segurança Nacional. O conceito de crime político, portanto, equivalia ao conceito de crime de guerra, ancorado na tradição dos crimes de lesa-pátria, isto é, contra a pátria. Como a Doutrina de Segurança Nacional entendia que a fase da “guerra psicológica” ou cultural era preparatória da “guerra revolucionária” dos comunistas para subverter a ordem social, uma matéria de jornal contra o regime era parte da estratégia dos “subversivos” para desgastar a ordem e tomar, futuramente, o coração do Estado.

O cruzamento das fronteiras entre repressão legal e ilegal foi produto de outra doutrina, que surgiu nos anos 1950: a Doutrina de Contrainsurgência ou da “Guerra Revolucionária”. Essa doutrina foi elaborada por militares franceses que enfrentaram as guerrilhas nacionalistas locais na Indochina e na Argélia, organizadas por grupos que queriam a libertação dessas regiões do domínio colonial francês.

Nela, dizia-se que o inimigo guerrilheiro deveria ser combatido por métodos policiais (que incluíam interrogatórios à base de torturas), além dos princípios militares tradicionais, como o cerco estratégico de suas bases sociais e geográficas. Apesar de os franceses terem perdido as duas guerras nas quais a doutrina foi amplamente utilizada, esse modelo influenciou de maneira marcante os militares brasileiros e latino-americanos em geral.

A doutrina da guerra revolucionária deveria mobilizar todos os recursos – militares, políticos, de informação – no combate a um inimigo invisível: o “subversivo”, que poderia se passar por um cidadão comum e “inocente”. Portanto, em princípio, todos eram suspeitos. As forças militares tinham que abandonar os conceitos tradicionais de guerra, para desenvolver uma ação tipicamente policial, complementada com operações antiguerrilha a partir de pelotões leves e táticos.

O tripé repressivo: vigilância, censura, repressão

O regime militar montou um tripé repressivo, baseando-se no trinômio vigilância-censura-repressão.

Por “vigilância”, o regime entendia a produção de informações e a espionagem de pessoas e organizações vistas como subversivas ou opositoras. No final dos anos 1960, esse tripé se consolidou de maneira mais eficaz, ancorado numa ampla legislação repressiva, que incluía a Lei de Segurança Nacional, as leis de censura, os atos institucionais e complementares, a Constituição de 1967 e suas emendas. Não por acaso, era comum a troca de papéis e relatórios entre as várias agências que compunham cada perna do tripé.

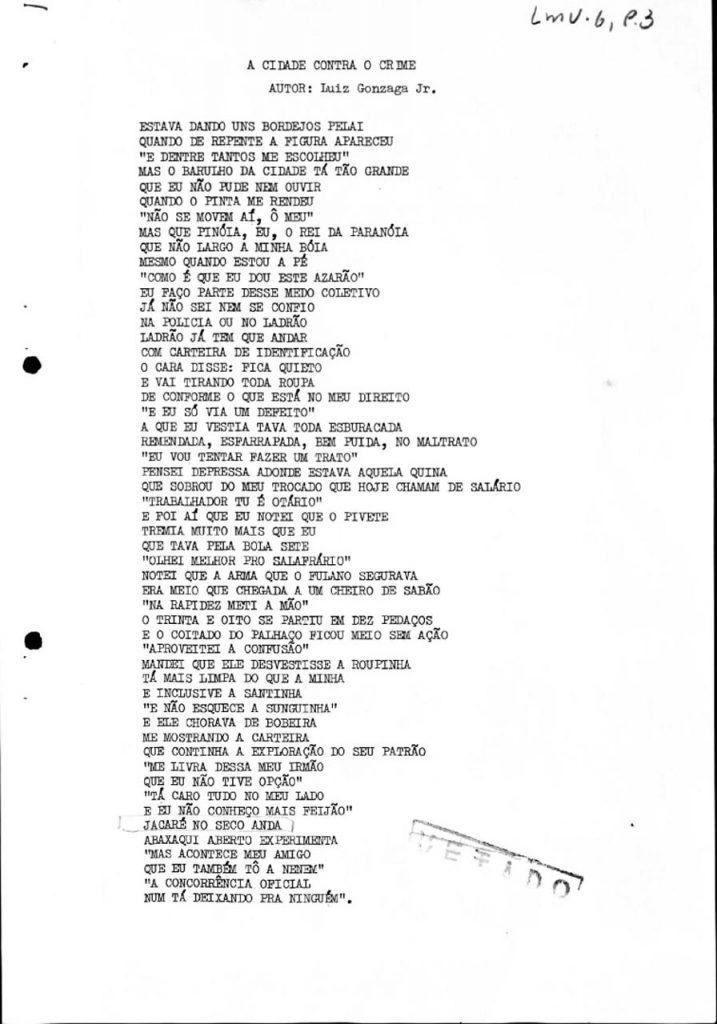

O regime militar não inventou a censura, como às vezes se pensa, ela já havia sido utilizada no período do Estado Novo de Getúlio Vargas. Na verdade, os militares a instrumentalizaram e ampliaram. O regime politizou a censura, ainda que tenha mantido o discurso clássico de vigilância da moral e dos bons costumes. Além disso, centralizou gradativamente o serviço, culminando em 1972, com a criação da Divisão de Censura de Diversões Públicas, subordinada ao Departamento da Polícia Federal.

A censura nos anos 1960 foi eficaz como parte do tripé repressivo, limitando o alcance da criação artística e a circulação de opinião e de informações de interesse geral, sobretudo encobrindo as notícias sobre a luta armada e a tortura. Em grande parte, a censura complementava o trabalho dos setores de informação e repressão.

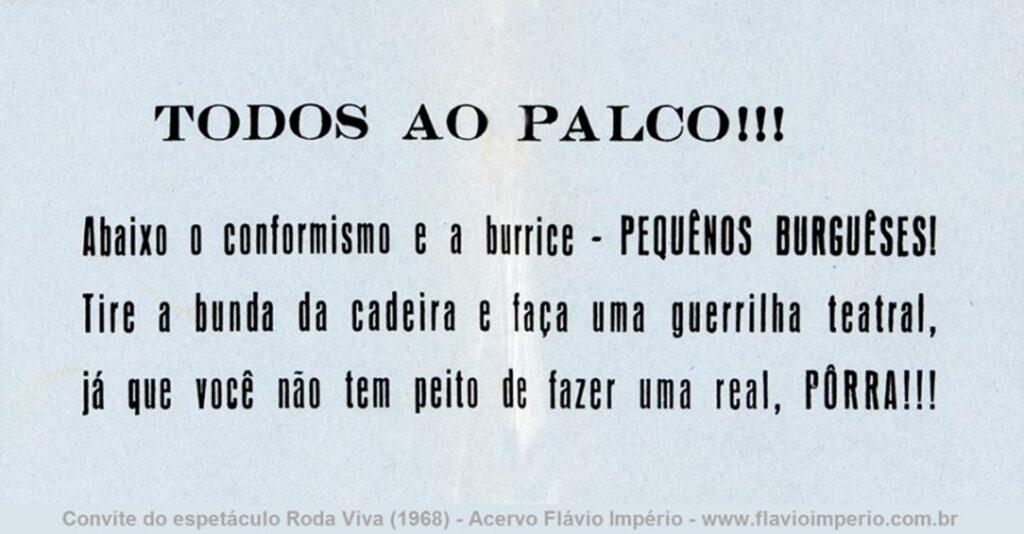

A prática da censura durante o regime militar tinha um modus operandi claro. Era mais dura na proibição de programas de TV e de rádio, assim como de textos e montagens teatrais, função mais antiga e plenamente estabelecida pela legislação anterior ao regime. Mas essa função ficou um tanto ampla e implacável após 1964, dada a importância e o reconhecimento intelectual que o teatro ganhou como espaço de resistência e de afirmação de uma liberdade pública. A censura cinematográfica era mais complicada, pois o cinema brasileiro compunha uma indústria frágil e um campo de expressão com muito reconhecimento no exterior à época. O regime queria censurar, mas ao mesmo tempo não queria se desgastar, passando ao mundo a imagem de “mais uma ditadura latino-americana”. O objeto da censura era moral e político a um só tempo.

“Considerando que se tem generalizado a divulgação de livros que ofendem frontalmente à moral comum; considerando que tais publicações e exteriorizações estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores morais da sociedade brasileira; considerando que o emprego desses meios de comunicação obedece a um plano subversivo que põe em risco a segurança nacional (…) Não serão toleradas as publicações (…) contrárias à moral e aos bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação”. Decreto 1.077, de janeiro de 1970.

A Lei 5.536, de novembro de 1968 deixava claro o objeto da censura; pela lei qualquer obra teatral ou cinematográfica que atentasse contra a segurança nacional, ofendesse as religiões ou incentivasse a “luta de classes” deveria ser alvo da censura.

Em relação à imprensa, a censura era mais delicada. Nem por isso, o regime deixou de praticar uma censura prévia rígida sobre órgãos da grande imprensa, como a que recaiu sobre o jornal O Estado de S. Paulo (1972-1975) e à revista Veja (1974-1976).

Os militares de 1964 preferiam processar jornalistas e evitar a censura sistemática e prévia aos jornais. Na lógica do regime, a grande imprensa deveria ser uma interlocutora confiável do governo, um elo com a “opinião pública”. Via de regra, o próprio gabinete do ministro da Justiça cuidava desse “diálogo” com os grandes jornais. Já para a imprensa alternativa de esquerda, não havia maiores preocupações com vetos totais, parciais, ou mesmo a prisão de jornalistas.

Além da censura, a vigilância era uma missão estratégica para o regime, que deveria produzir informações sobre pessoas, movimentos sociais, instituições e grupos políticos legais ou ilegais, evitando “surpresas” para o governo. Além disso, fornecia informações que poderiam, no futuro, indicar a culpabilidade dos vigiados.

A alma desse sistema era o Serviço Nacional de Informações (SNI). Criado em junho de 1964, o SNI era o informante direto do presidente da República. O serviço tinha ramificações na máquina burocrática: as Divisões de Segurança e Informação (DSI) e a Assessoria de Segurança e Informação (ASI), instalada em cada órgão importante da administração pública. Era uma estrutura informativa, mas não operativa, pois não combatia diretamente os grupos opositores, armados ou não.

As informações recebidas de agentes e informantes eram classificadas conforme o grau de confiabilidade: de A até F (relativos à qualidade das fontes), de 1 até 6 (relativos à plausibilidade e à veracidade da informação). Portanto, a informação A1 era a classificação dos informes mais idôneos e a F7 era reservada para relatos vindos de fontes menos confiáveis, com muita chance de serem pura mentira. Os analistas de informação, profissionais fundamentais nesse sistema, repassavam os informes a seus superiores, com indicação de operações para verificar melhor os dados ou para repressão. Eles repassavam o material ao presidente ou a outros órgãos de segurança.

A tarefa do SNI era basicamente vigiar funcionários públicos civis, movimentos sociais, lideranças políticas, intelectuais e artísticas. Mas também dava aval para nomeações nos altos escalões do governo, pois acompanhava casos de corrupção envolvendo civis. Na verdade, o governo queria saber desses casos antes da imprensa, até para abafá-los melhor, caso fosse necessário.

O tripé repressivo se completava com a repressão propriamente dita, entendida como uma série de operações de combate direto às ações civis e armadas da oposição ao regime, realizada pelo chamado “sistema DOI-Codi” e completada pelo conjunto de polícias políticas estaduais.