A Lei da Anistia proposta pelo regime no início do governo Figueiredo, em 1979, foi uma das ações mais importantes na estratégia de “abertura”. A lei deveria permitir a volta dos exilados e liberar os presos que não tivessem cometido “crimes de sangue”, fazendo com que o sistema político-partidário os absolvesse.

O governo projetava que a volta de uma parte dos cassados e exilados ao sistema político iria fracionar a oposição ao regime. Por isso, junto com a Lei da Anistia, o governo projetava uma reforma partidária, permitindo a criação de novos partidos políticos.

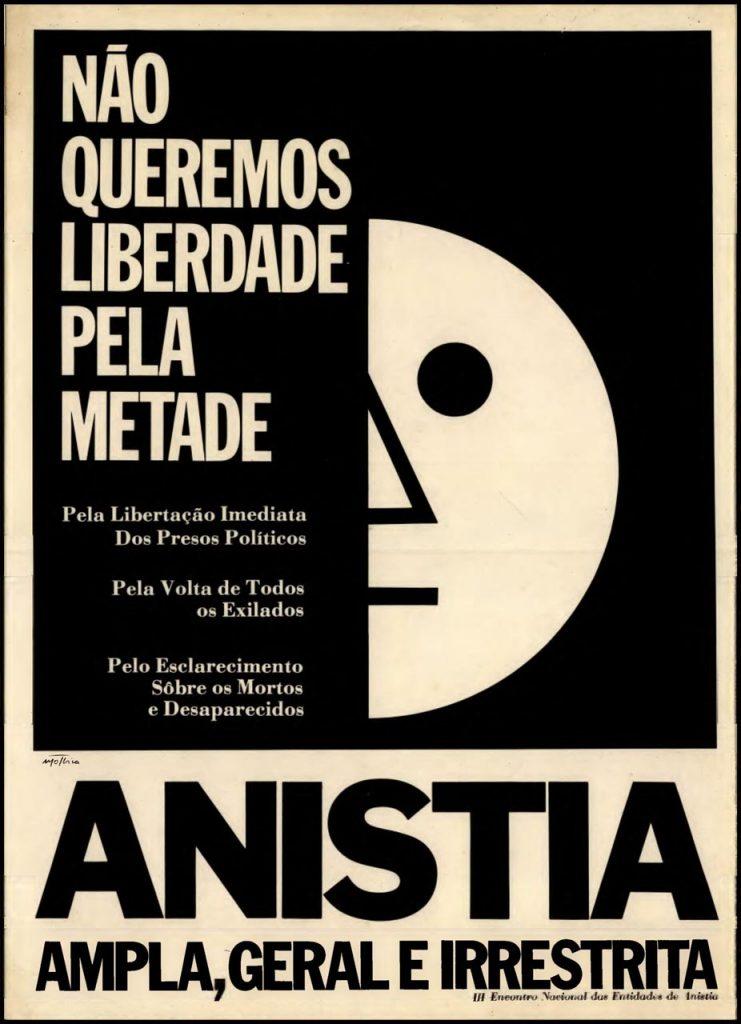

Desde o início de 1978, havia uma campanha popular pela anistia, que envolvia movimentos sociais, militantes e familiares de presos, mortos e desaparecidos. O movimento pedia uma anistia “ampla, geral e irrestrita”, permitindo a abertura das prisões sem nenhum tipo de restrição e a volta dos exilados de todos os tipos. Já o governo se recusava a anistiar militantes da luta armada.

Em seu primeiro artigo, a lei anunciava anistia aos crimes políticos e a polêmica conectividade desses “crimes”, estendendo-a aos crimes correlatos. Isso significava a possibilidade legal de anistiar torturadores e assassinos a serviço das forças de segurança. Como se não bastasse, a lei deixava de fora aqueles envolvidos em “crimes de sangue”, ou seja, os militantes de esquerda que pegaram em armas contra o regime, o que à época totalizava cerca de 195 pessoas, que acabaram sendo libertadas por outros recursos jurídicos, como revisões de pena e indultos.

Com parte da esquerda voltando do exílio, focada na reorganização partidária dentro dos limites impostos pelo governo, a luta pela justiça ficou restrita aos familiares dos mortos e desaparecidos.

O reconhecimento da tortura e dos torturadores

A divulgação de uma das primeiras listas de torturadores, em 1978, com 233 nomes citados na matéria do jornal Em Tempo teve grande impacto. Inclusive na extrema direita, que passou a atacar a redação e os jornalistas ligados ao periódico. Com o lançamento do livro-relatório “Brasil: Nunca Mais”, pela Comissão de Justiça e Paz, houve a divulgação de uma lista com 444 acusados de tortura, conforme depoimento de presos. Em 2010, uma nova lista que circulava em sites de grupos de direitos humanos aumentou para 1.600 nomes.

Houve um esforço de setores da sociedade e dos movimentos sociais em tornar público quem torturou, mas o Estado brasileiro opta por lidar com o tema de outra forma. Em 1978, em decisão inédita, o juiz Márcio José de Moraes reconheceu a responsabilidade do Estado (ou, mais especificamente, da União) na morte de Vladimir Herzog, mas apenas em 2013 sua viúva, Clarice Herzog, recebeu a certidão de óbito com a causa da morte verdadeira. Assim como os familiares de Alexandre Vannucchi Leme, estudante morto em 1973.

As leis de 1995 e 2002 criaram mecanismos de reparação civil (emissão de atestado de óbito para desaparecidos políticos) e financeira para os atingidos pela repressão. A maior parte dos desaparecidos não teve seus corpos localizados. Os acusados de tortura nunca foram intimados pela justiça criminal para depor. Os juízes tendem a considerar a Lei da Anistia como válida para a extinção dos crimes de tortura.

Em 2011, mais de 25 anos após o fim do regime militar, o Estado brasileiro assumiu o compromisso de instituir uma comissão para investigar os crimes da ditadura, apesar da resistência de vários setores, a começar pelas Forças Armadas.

Apesar dessa e de outras manifestações da justiça, as Forças Armadas nunca admitiram a existência de um sistema de tortura e desaparecimento utilizado contra as oposições de esquerda durante o regime militar. Na versão oficial, se houve violência, ela foi um ato isolado do interrogador num momento de tensão, nunca referendado pelo comando. Os relatórios das Forças Armadas enviados à Comissão Nacional da Verdade, em 2014, reiteram essa versão. Entretanto, as evidências testemunhais e documentais não corroboram tal explicação.