Para compreender a atuação política dos militantes negros durante a ditadura militar, é importante uma breve retrospectiva. Desde o pós-abolição, o ativismo negro no Brasil se organizou a partir de diferentes plataformas políticas. No entanto, o objetivo comum às mobilizações era reverter a precariedade que a população negra enfrentava devido a um processo de fim da escravidão que não gerou oportunidades para esse grupo viver dignamente.

A partir desses núcleos, marcados pelo associativismo, vieram muitos outros nas décadas seguintes, sempre denunciando o racismo e a suposta ideia de democracia racial no país. No intervalo entre 1889 e 1963, surgiram entidades como a Sociedade Progresso da Raça Africana (1891), o Centro Cívico Palmares (1926), a Frente Negra Brasileira (1931), a União dos Homens de Cor (1934), o Teatro Experimental do Negro (1944), o Conselho Nacional das Mulheres Negras (1950) e a União Catarinense dos Homens de Cor (1962). Havia também a mobilização política através da imprensa negra que, por meio de periódicos associados a entidades do movimento negro, tornou-se um importante espaço de reivindicação, solidariedade e denúncia.

Essas ações, que vinham em franco crescimento, foram intensamente impactadas pelo golpe civil-militar de 1964, que desarticulou diversas mobilizações sociais e políticas no país. Nas palavras do militante Henrique Cunha Jr., o ativismo negro naquele contexto precisou lidar com três questões: “o isolamento político, a ditadura militar e o esvaziamento dos movimentos passados” (CUNHA apud DOMINGUES).

Além da repressão, o embate ideológico entre a ditadura e os militantes negros também dificultou a evolução da luta antirracista. Afinal, o movimento existia fundamentalmente para apontar a desigualdade que acometia a vida de homens e mulheres negros, fruto do racismo estrutural, enquanto o regime defendia a ideia de que o país carregava, como característica inerente, a harmonia entre as raças. Em razão disso, o movimento negro precisou agregar ao seu discurso uma crítica cada vez mais contundente à ideia de democracia racial.

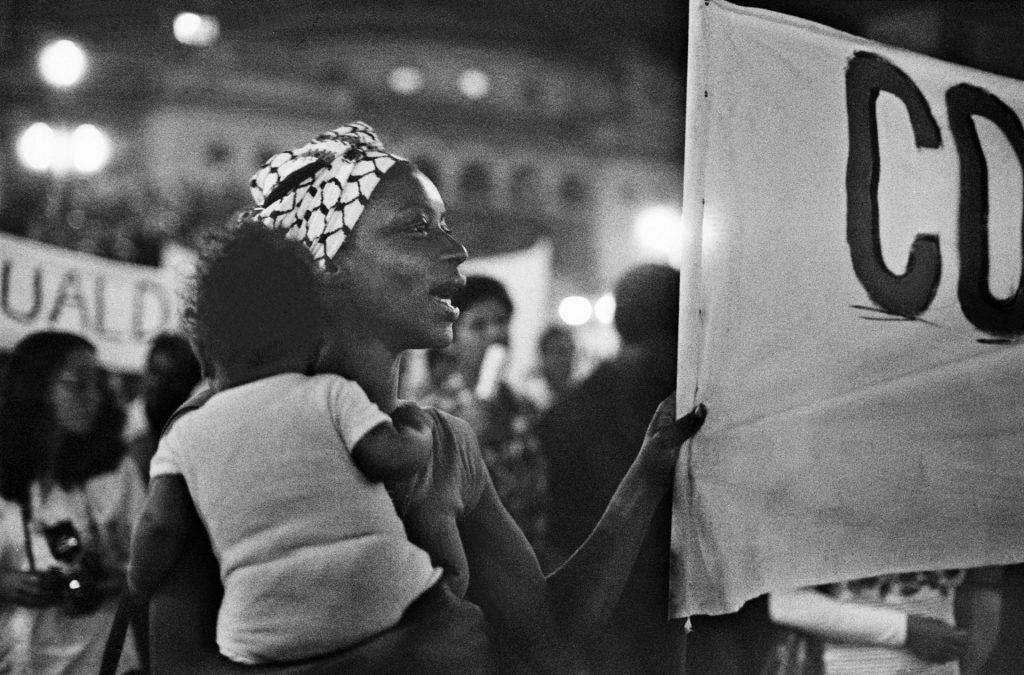

Mesmo com o sufocamento de suas atividades – por meio de vigilância, censura e tortura –, o movimento negro conseguiu pautar as suas demandas na esfera pública. É nesse contexto que ganham destaque figuras como Eduardo de Oliveira e Oliveira, Lélia Gonzalez, Neuza Maria Pereira e Hamilton Cardoso, além de organizações como o Grupo Palmares (1971), o Centro de Cultura e Arte Negra (1972), o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (1975) e, aquele que segue atuante, o Movimento Negro Unificado (1978).

As décadas de 60 e 70 representam um período de efervescência para o antirracismo a nível mundial, já que foram marcadas pela luta negra em prol dos direitos civis nos Estados Unidos e pela conquista da libertação de países africanos do jugo colonial europeu, em especial das nações dominadas por Portugal, como Moçambique e Angola. Os ativistas negros brasileiros, apesar da asfixia política provocada pela ditadura, estavam conectados a essas experiências internacionais e qualificaram sua atuação a partir disso.

No processo de reabertura política do país, esses militantes se mantiveram atentos e impuseram suas formulações, fruto do acúmulo de décadas de mobilização. Em meio às reivindicações pela anistia de presos políticos no final dos anos 1970, o movimento negro provocou uma reflexão no sentido de repensar a categoria “presos políticos”, de forma a incorporar os ditos “presos comuns”, em sua maioria negros. Outras contribuições importantes se deram já na fase de elaboração da nova Constituição Federal, entre 1987 e 1988.