Lei da Vadiagem

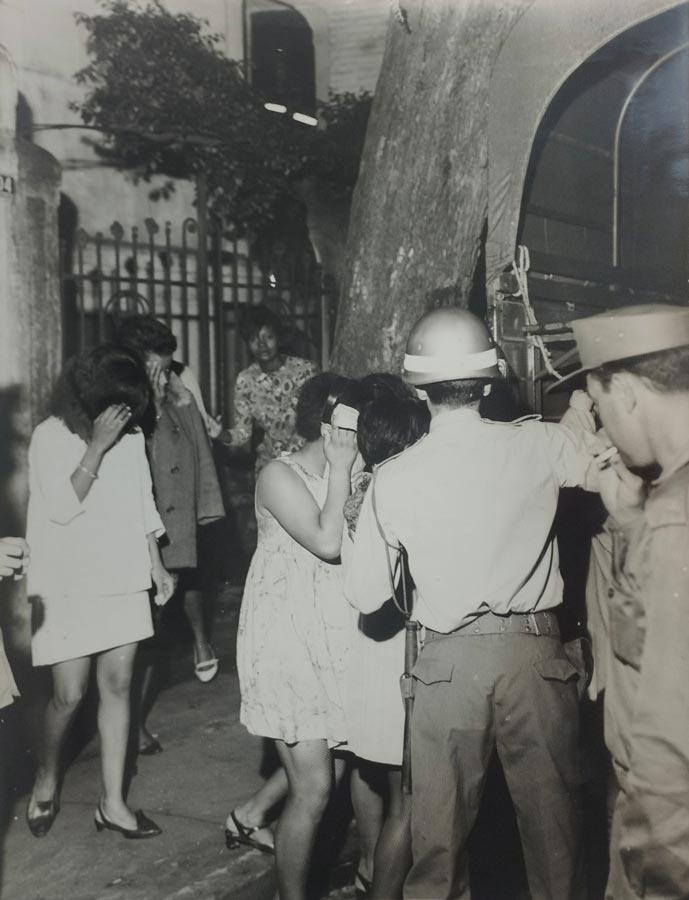

Testemunho de Lili Vargas sobre batida policial realizada na boate Hi-Fi, em São Paulo. São Paulo. 11 de abril de 2024. Coleção “Memórias à margem”. Acervo Bajubá e Memorial da Resistência de São Paulo.

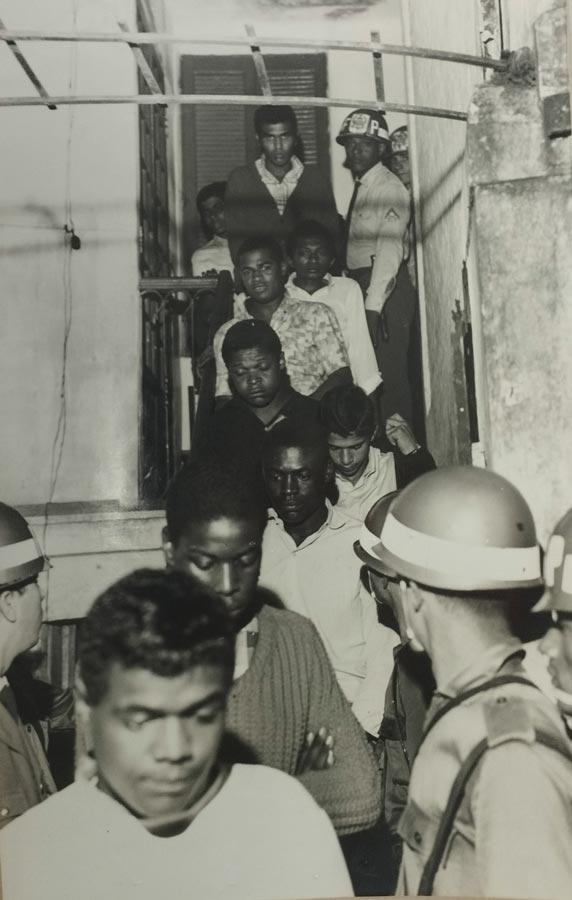

Testemunho de Kelly Cunha sobre sua passagem pelo prédio do Deops/SP, durante a Copa do Mundo de 1970. São Paulo. 07 de agosto de 2023. Coleção “Memórias à margem”. Acervo Bajubá e Memorial da Resistência de São Paulo.

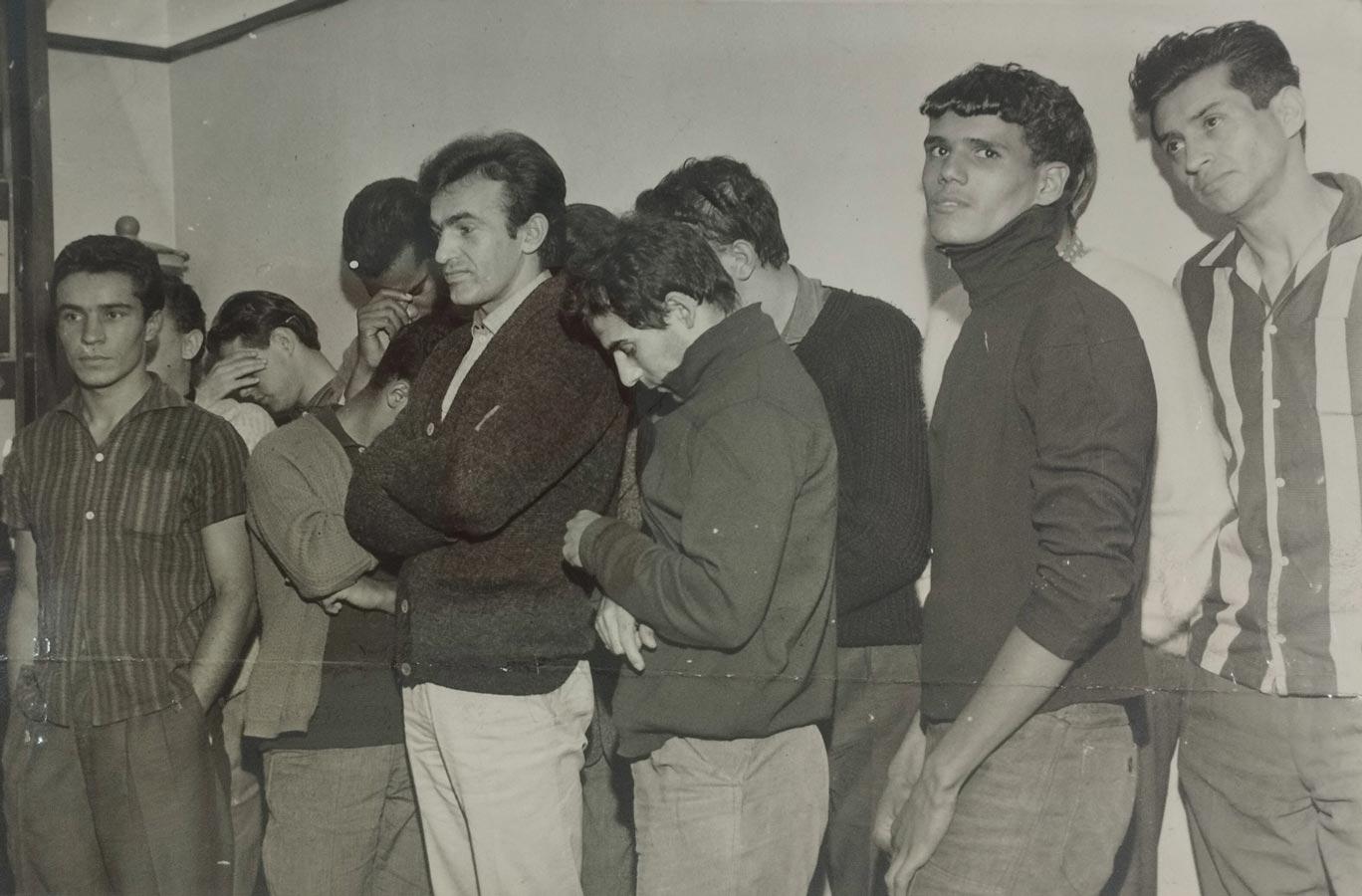

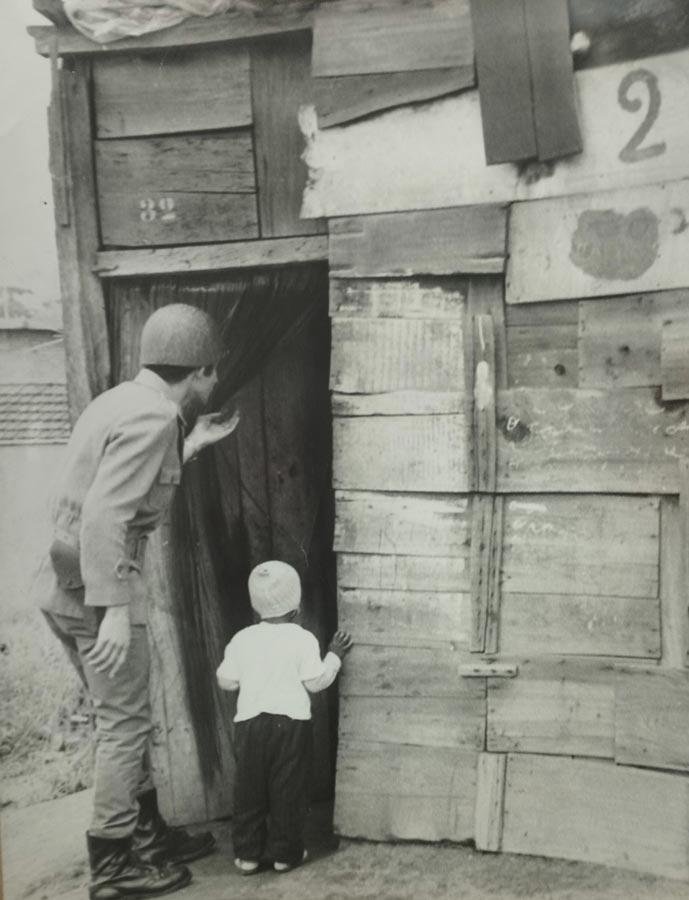

Testemunho de Eduardo Luiz Barbosa quando foi preso por vadiagem, aos 16 anos de idade, em 1977, no Largo do Arouche, centro de São Paulo. São Paulo. 07 de novembro de 2023. Coleção “Memórias à margem”. Acervo Bajubá e Memorial da Resistência de São Paulo.

Testemunho de Marcinha do Corintho sobre a repressão às travestis em São Paulo, no início dos anos 1980. São Paulo. 21 de julho de 2022. Coleção “Memórias à margem”. Acervo Bajubá e Memorial da Resistência de São Paulo.

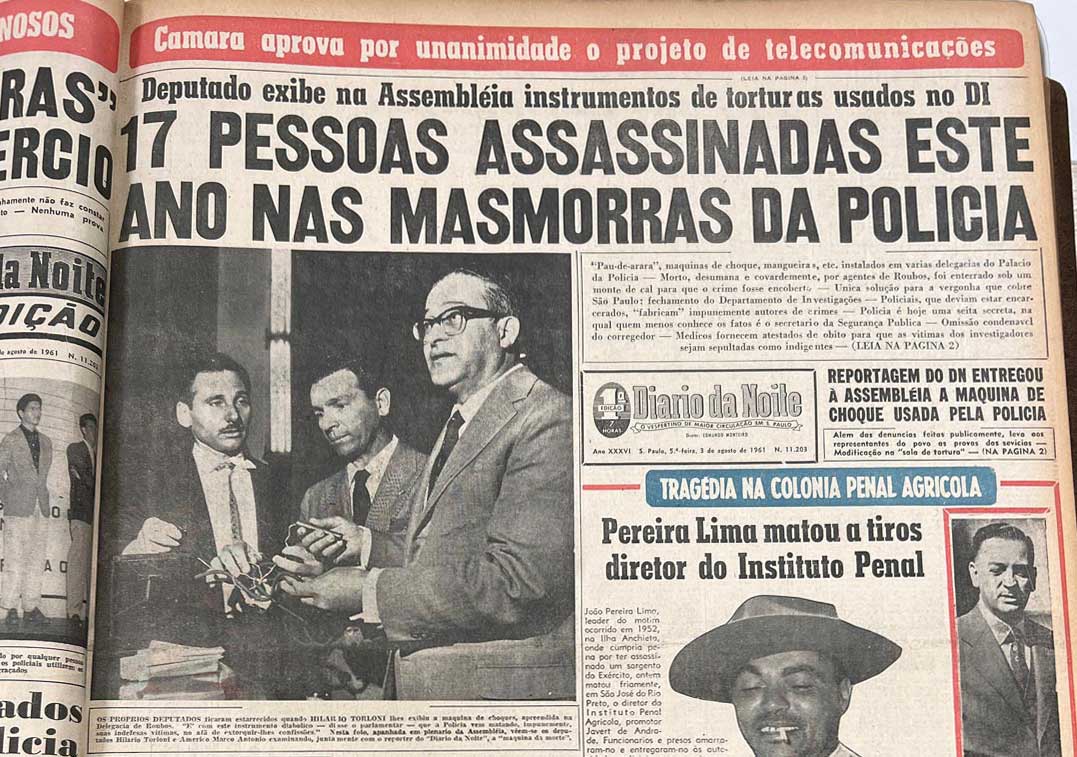

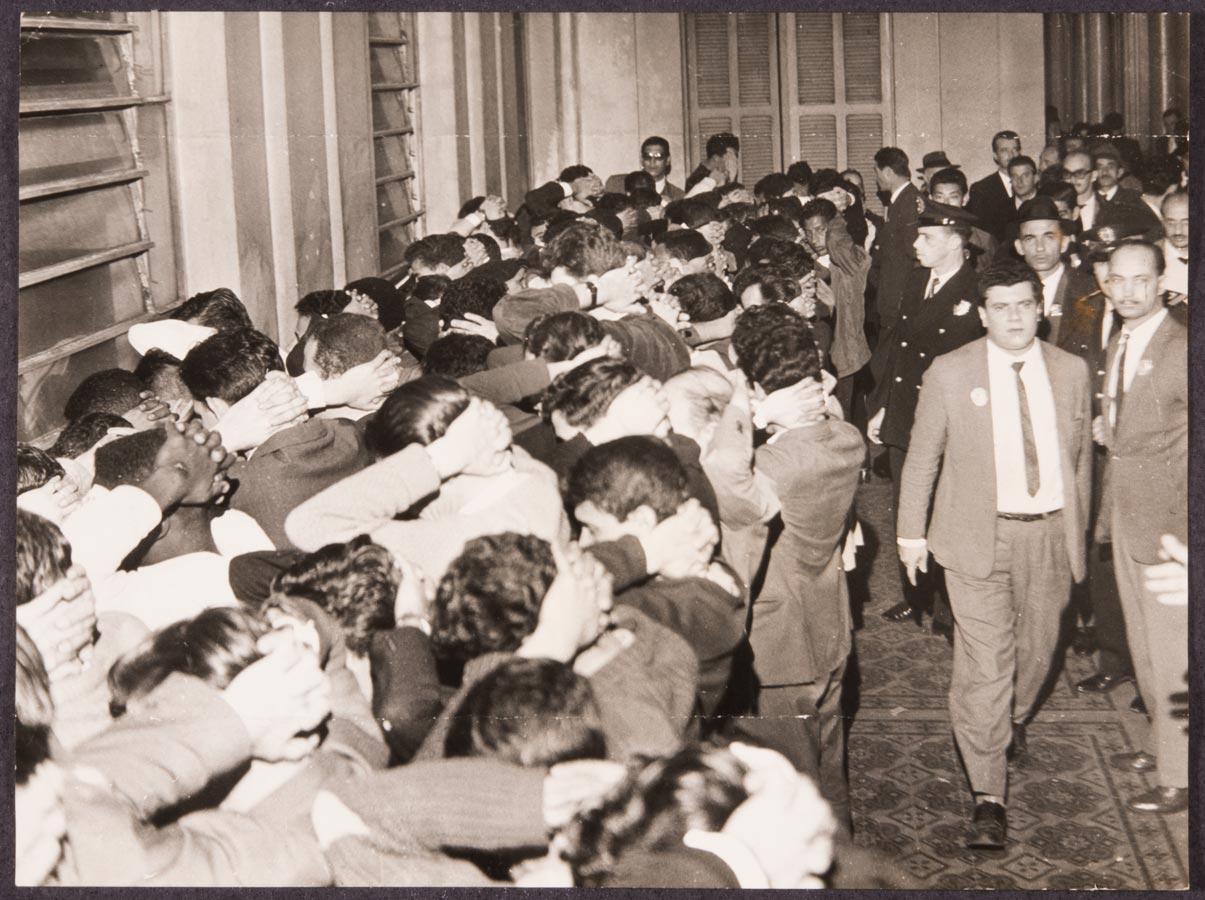

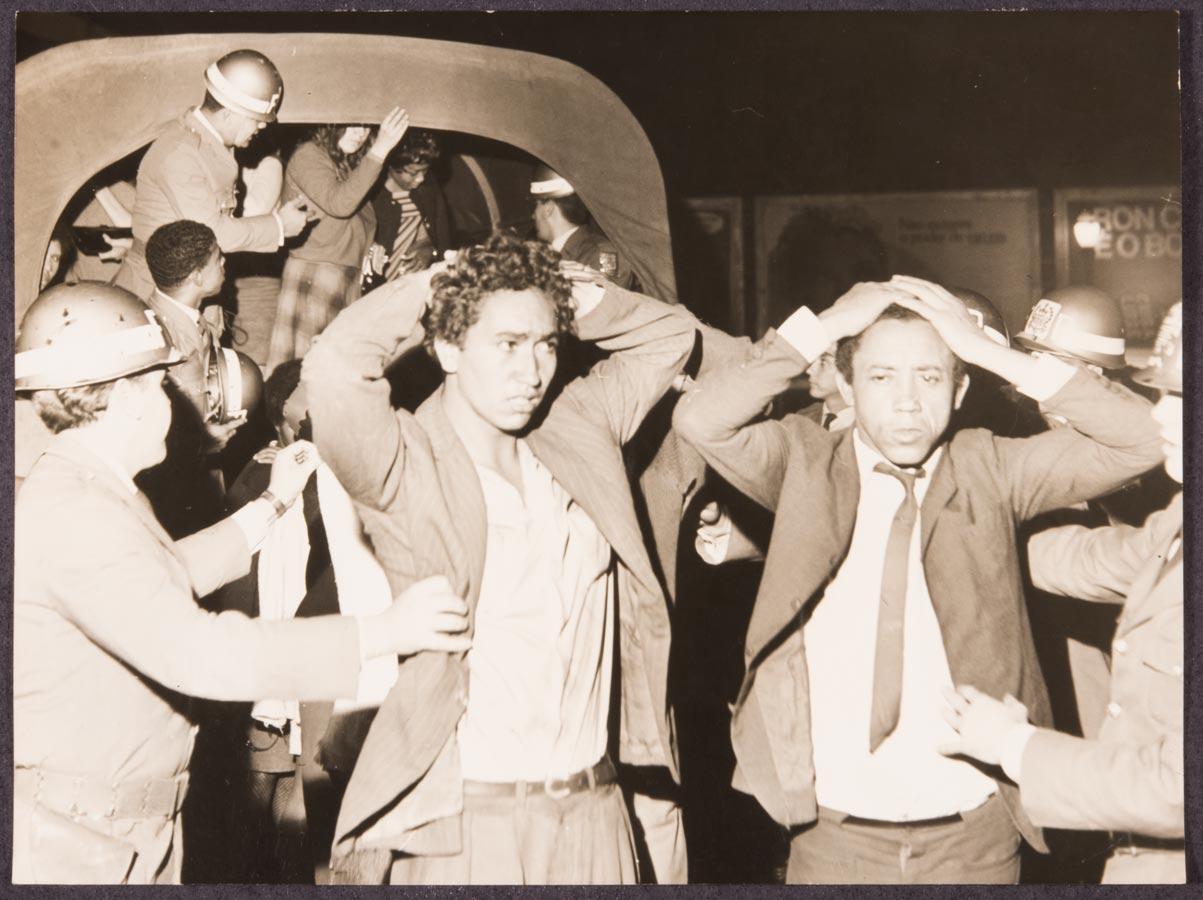

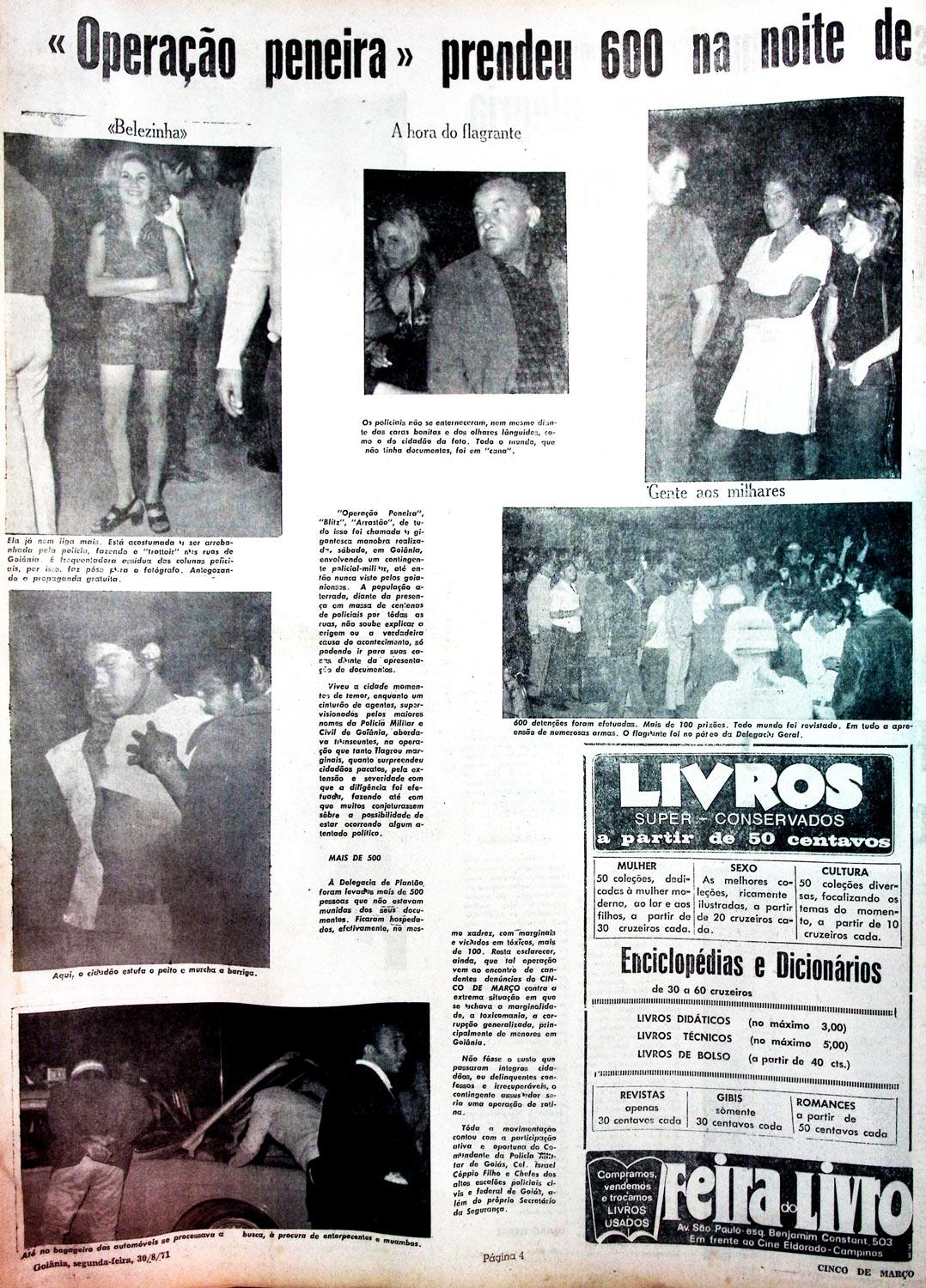

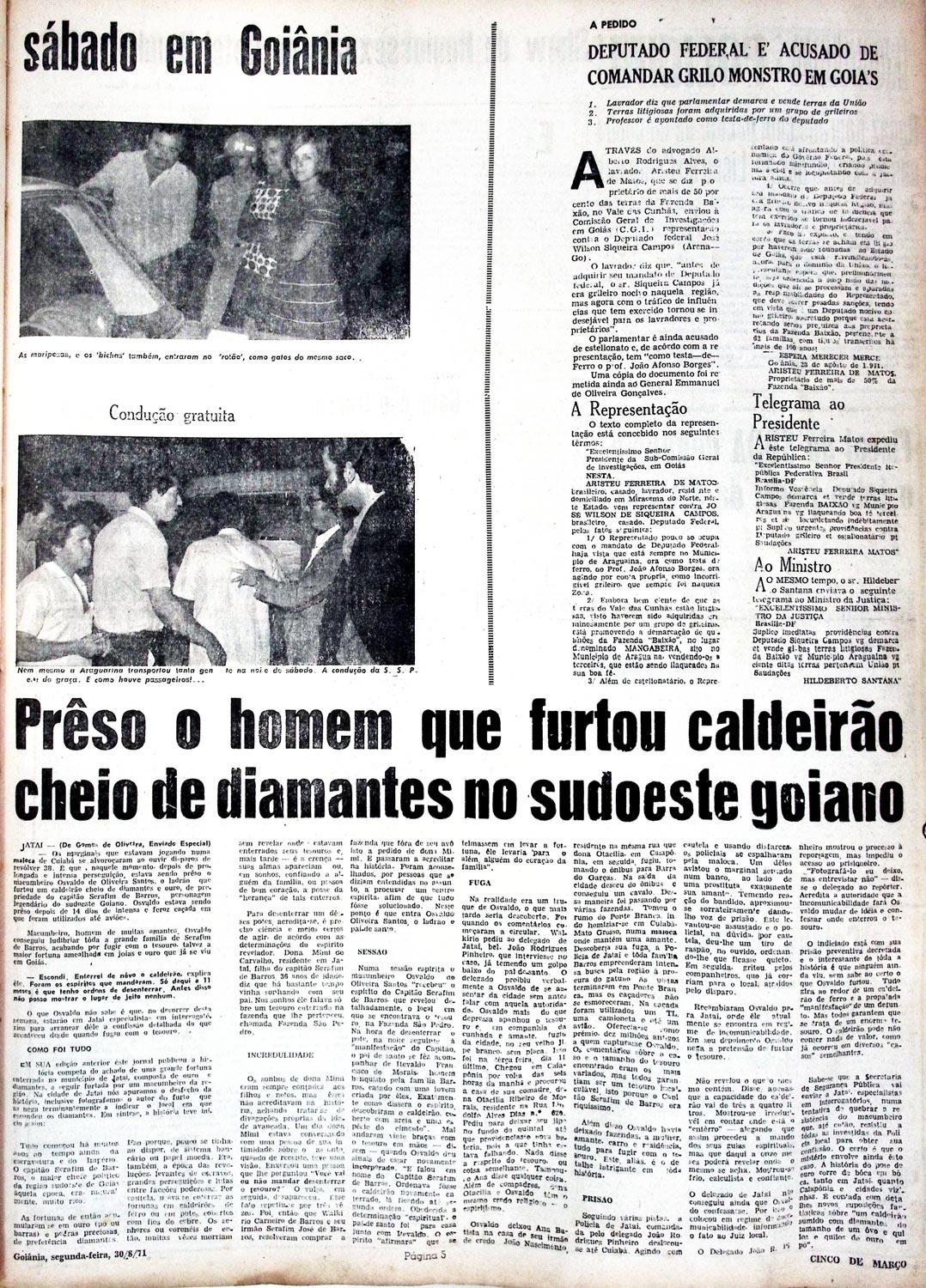

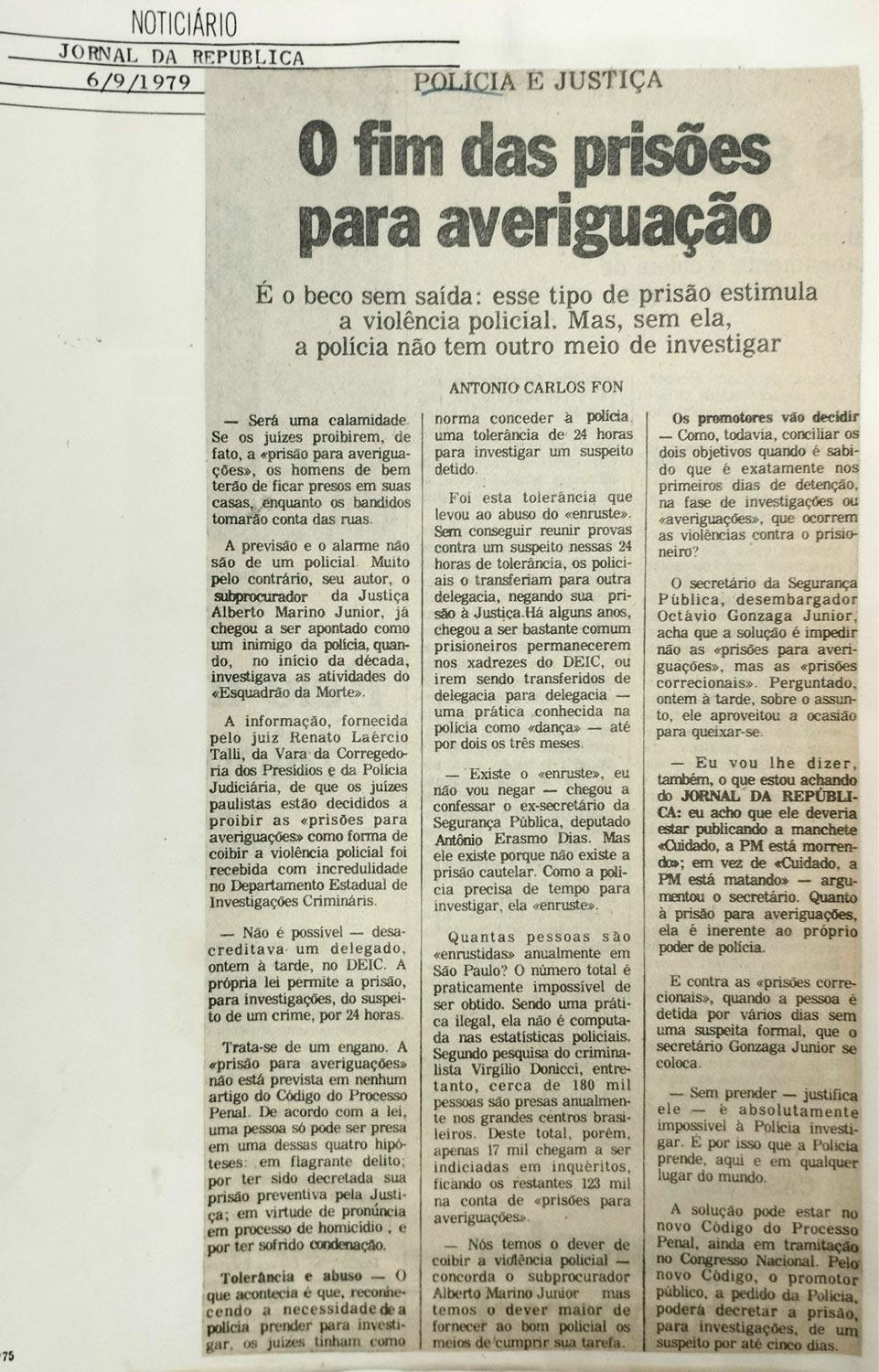

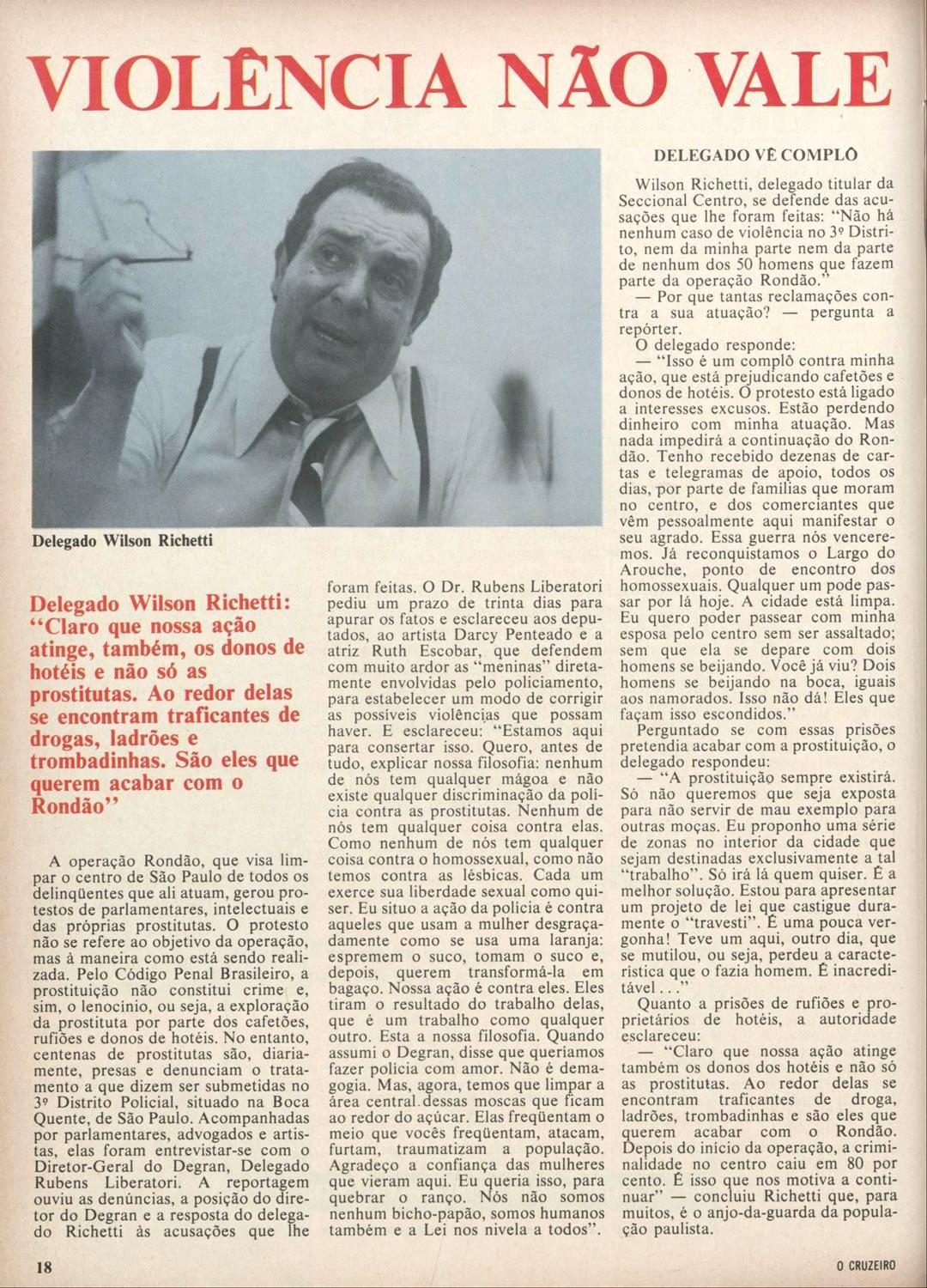

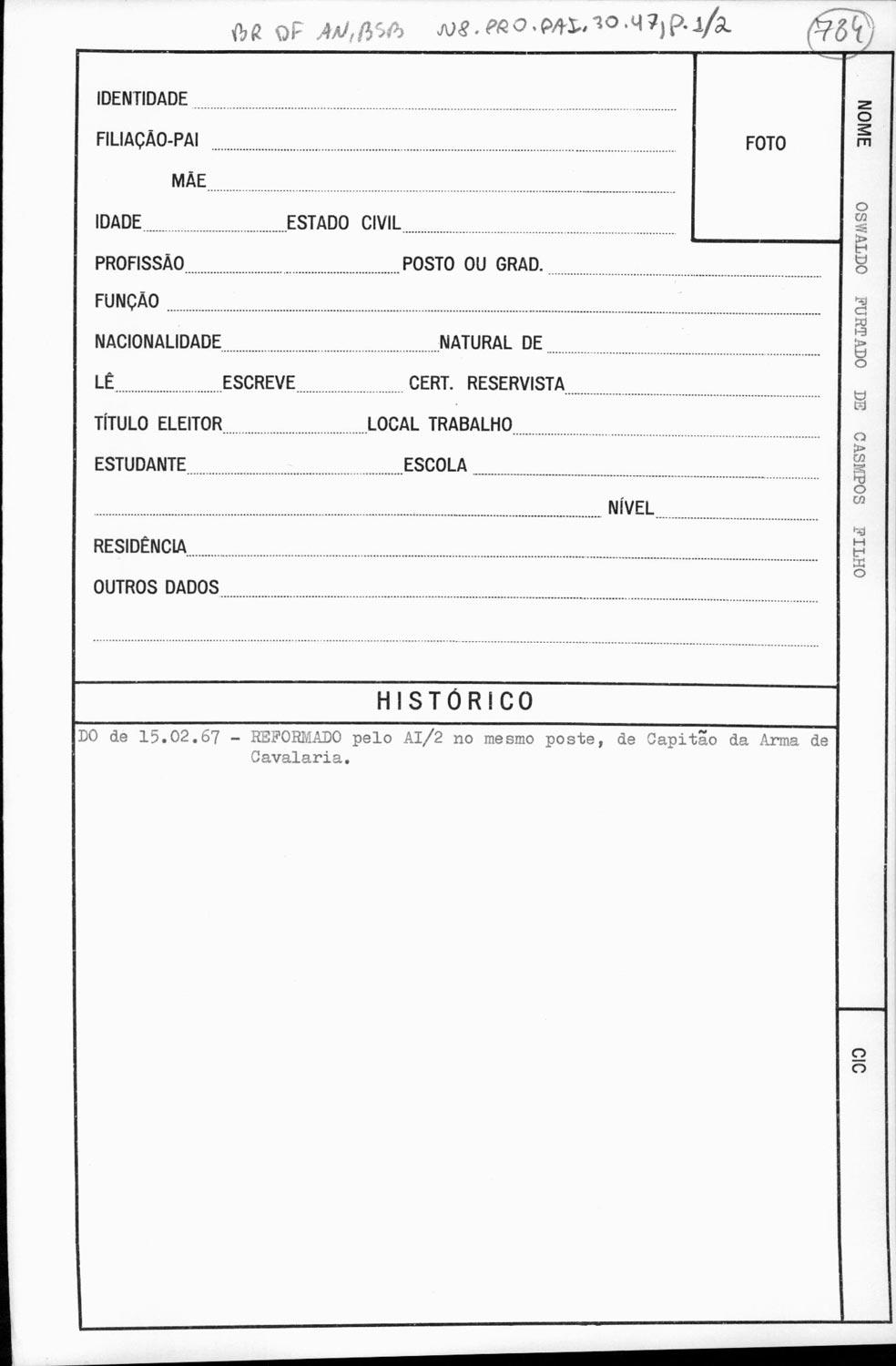

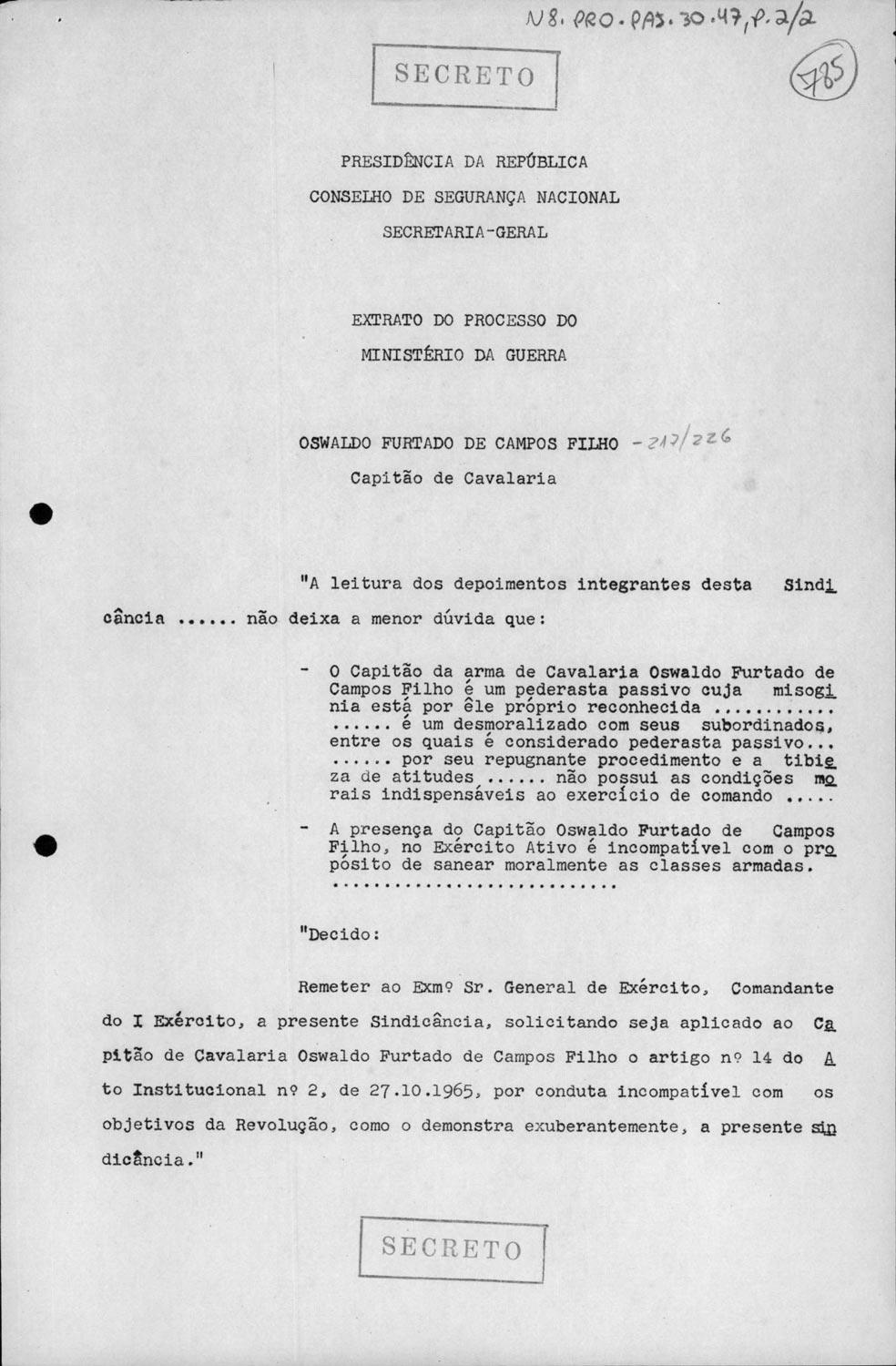

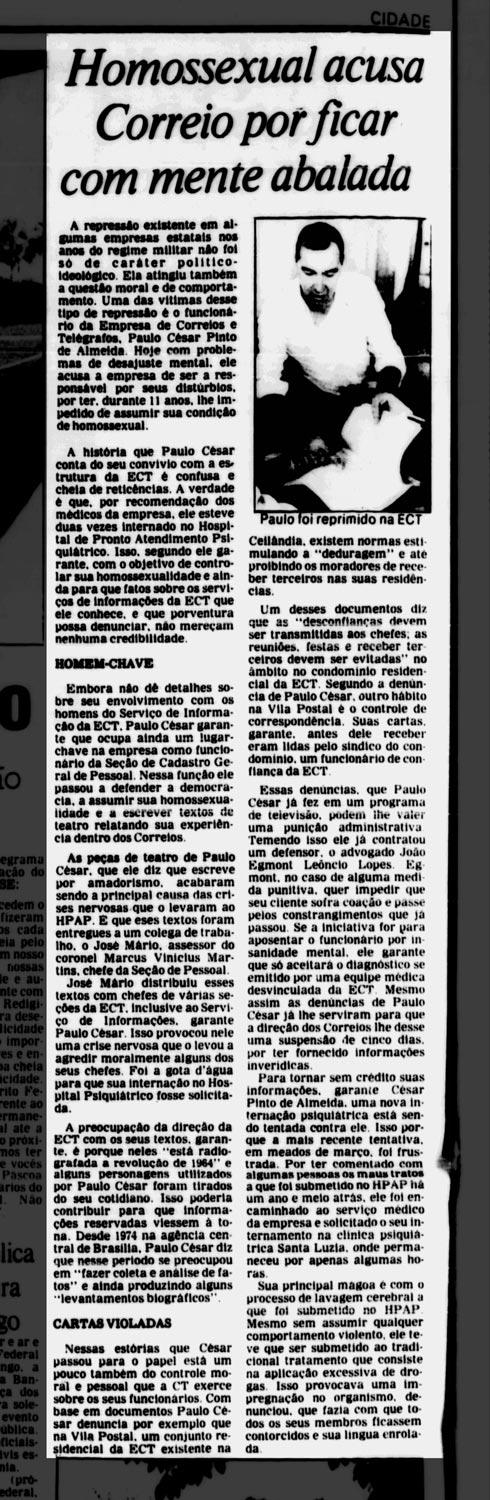

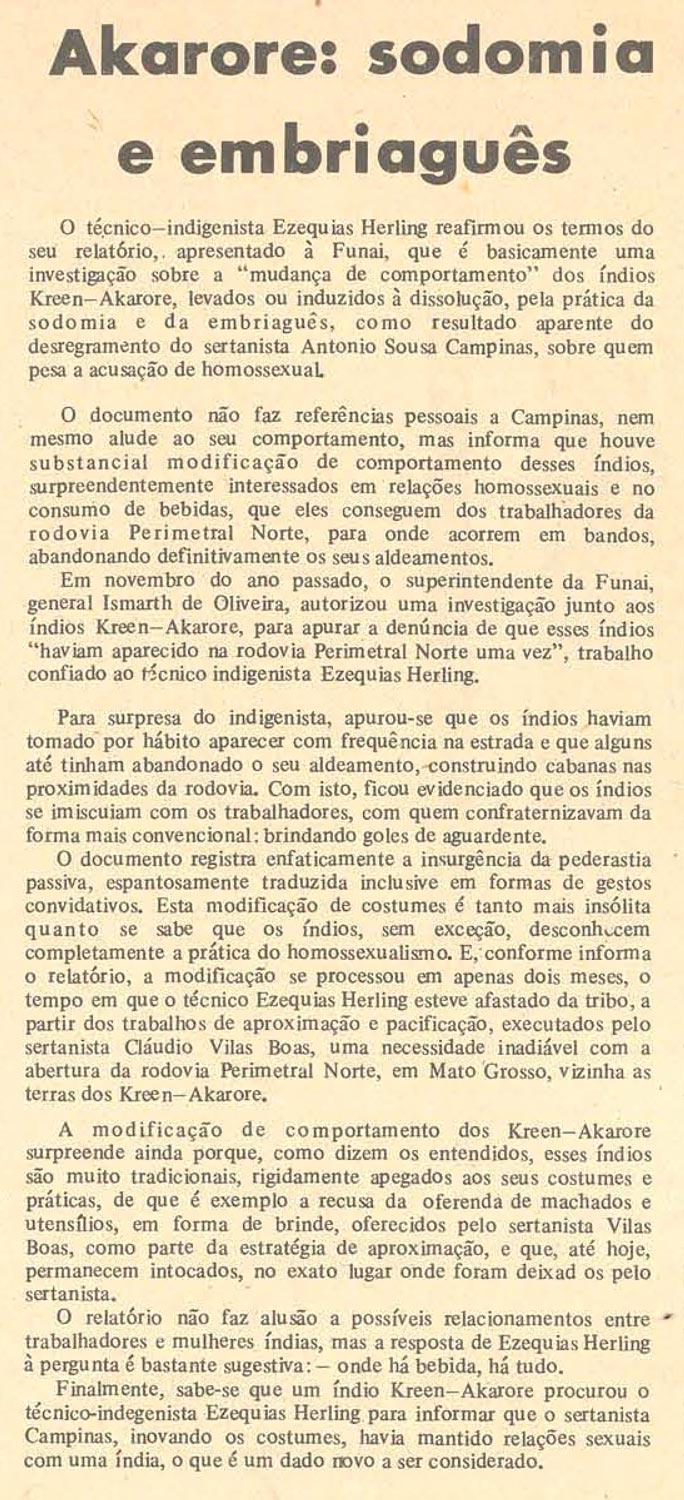

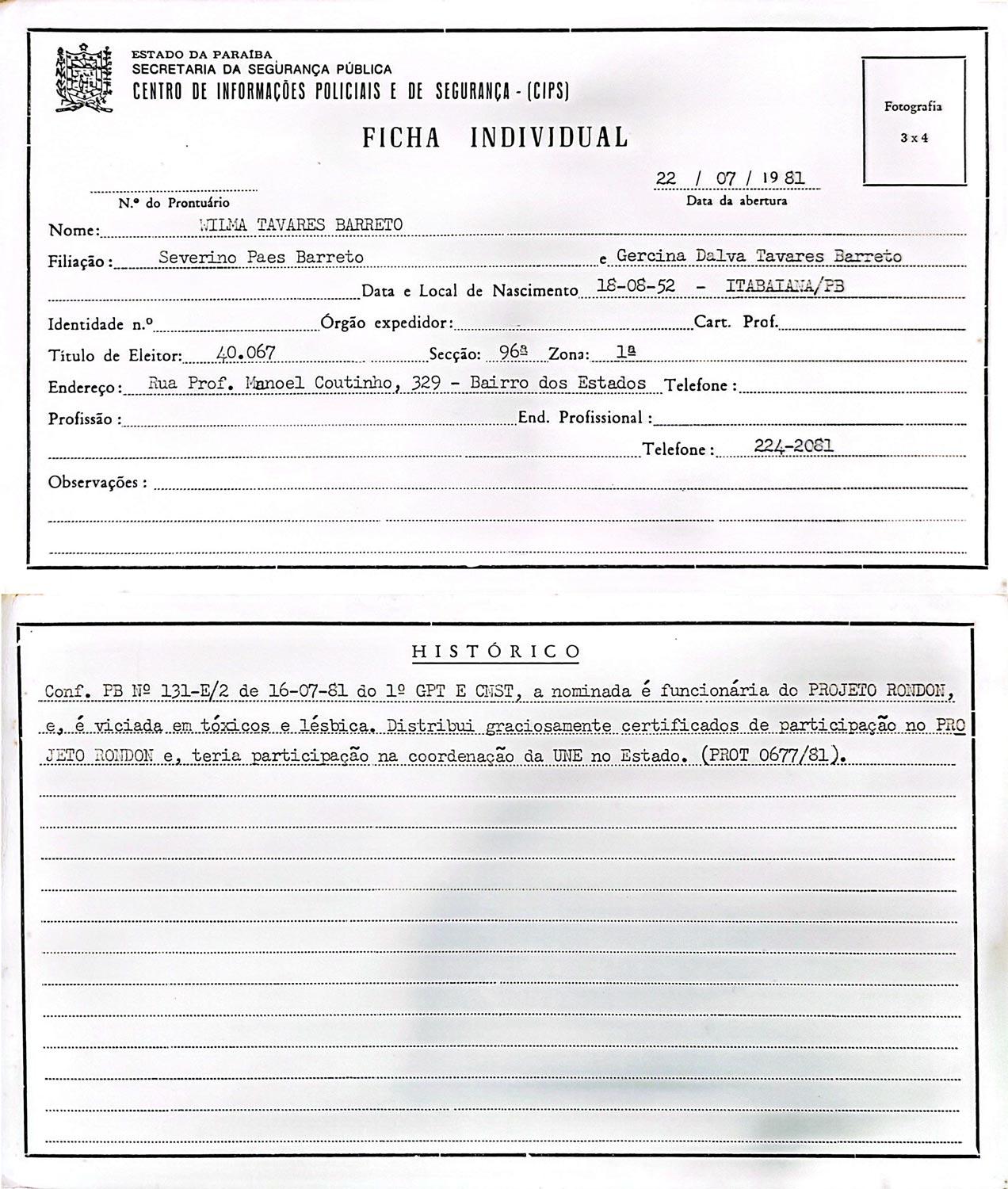

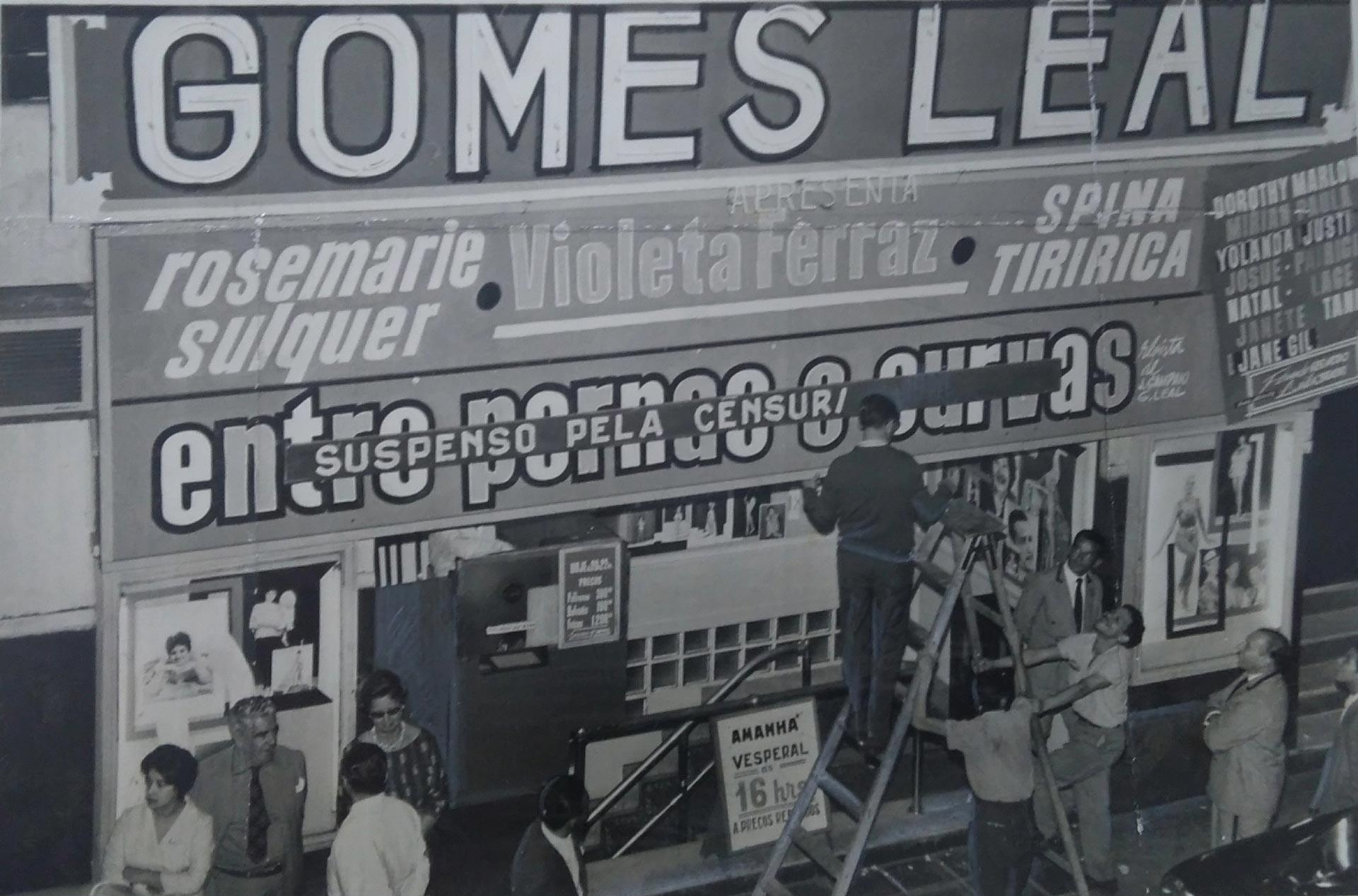

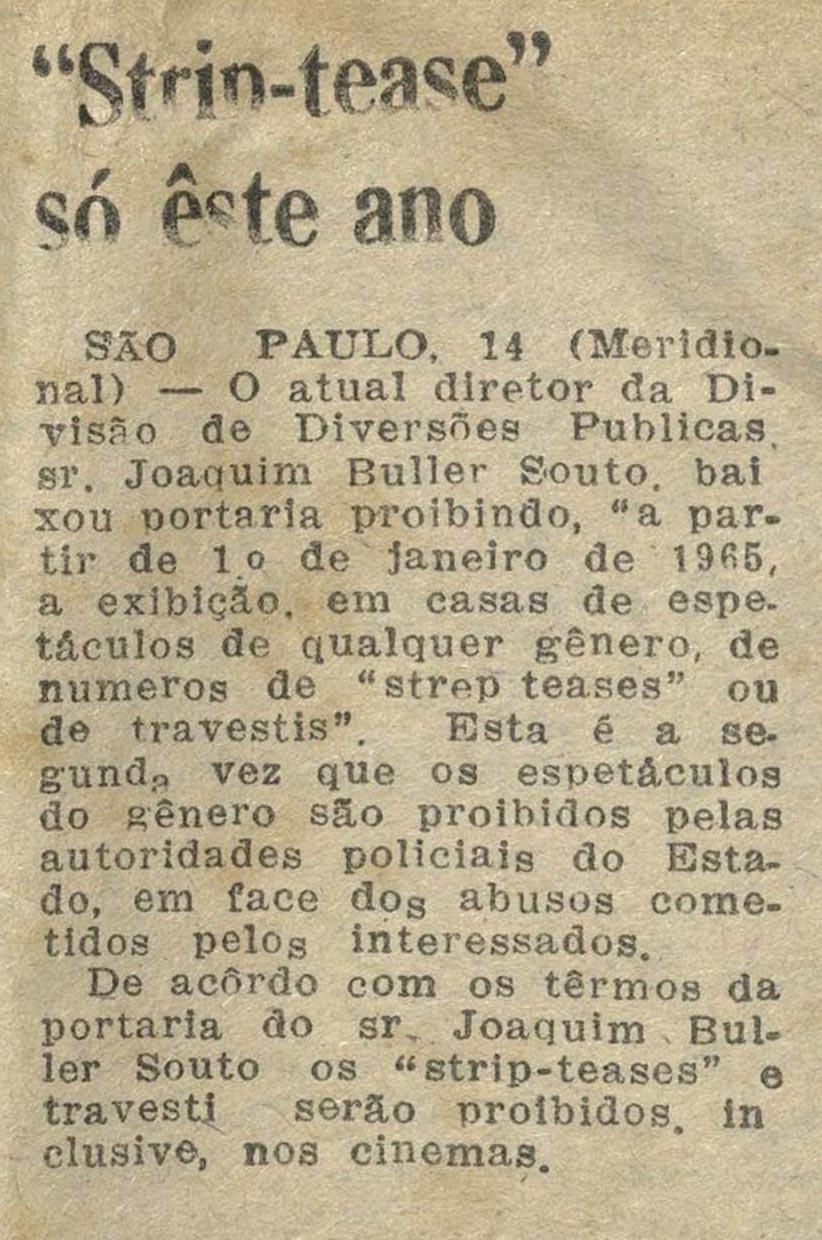

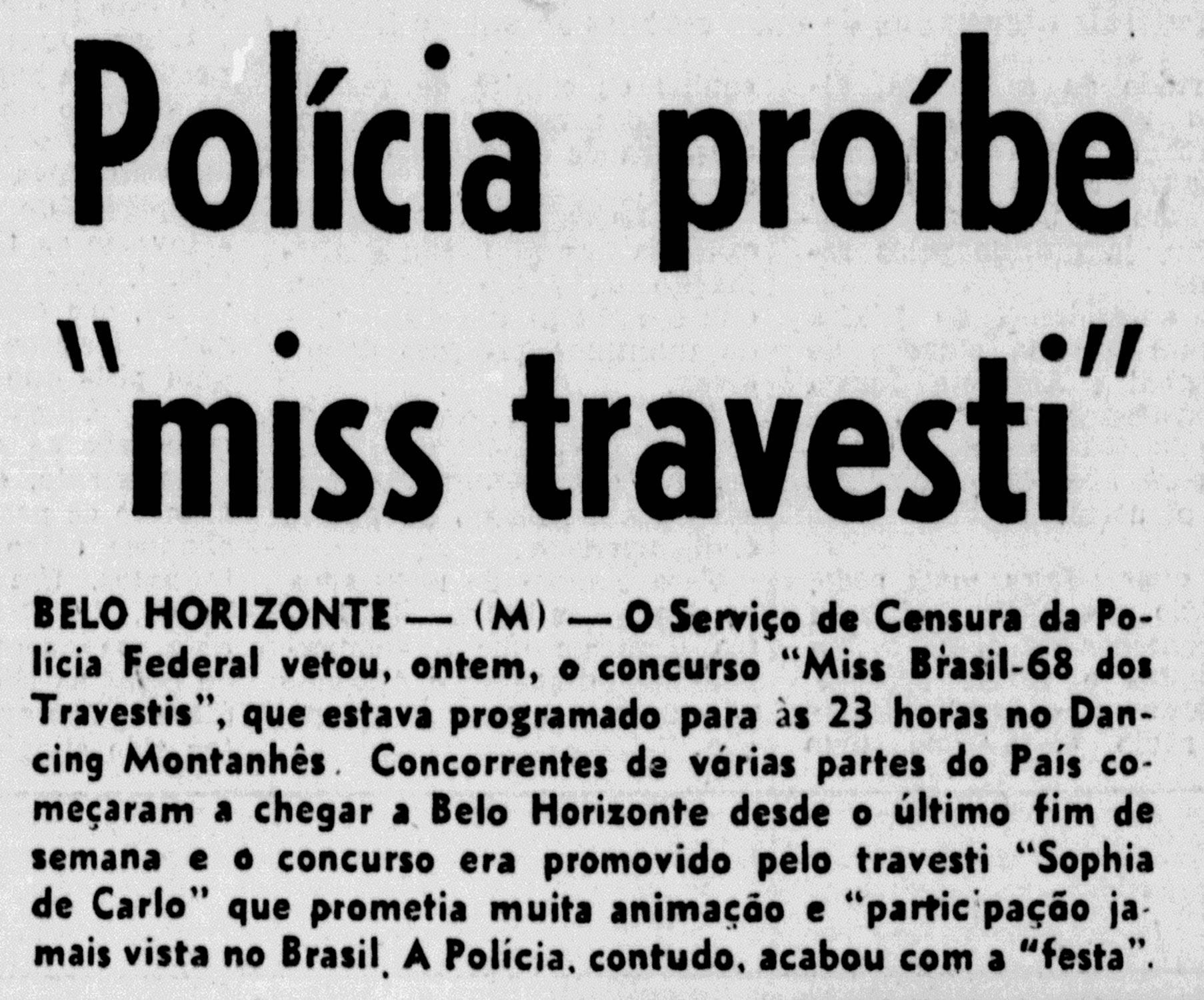

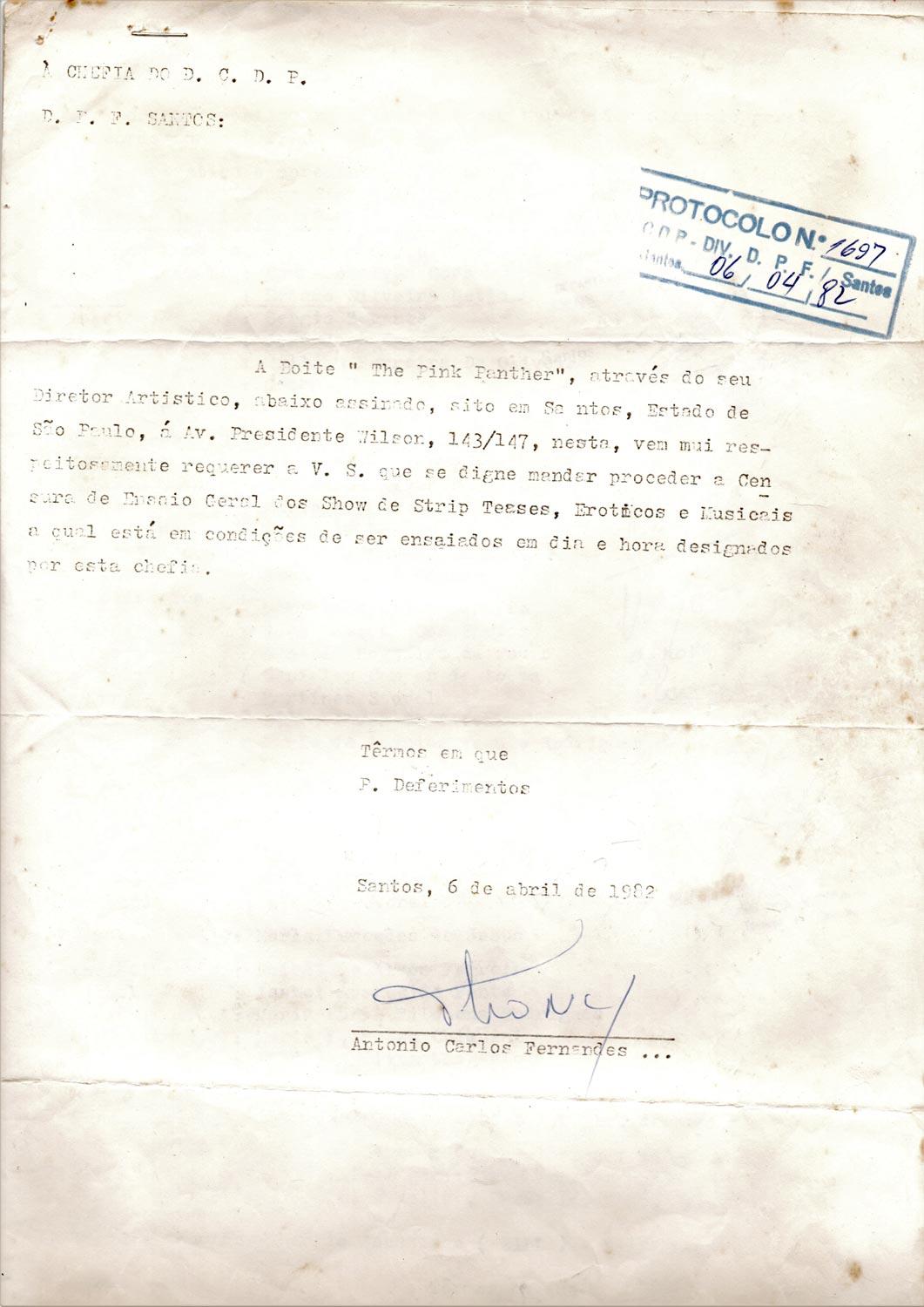

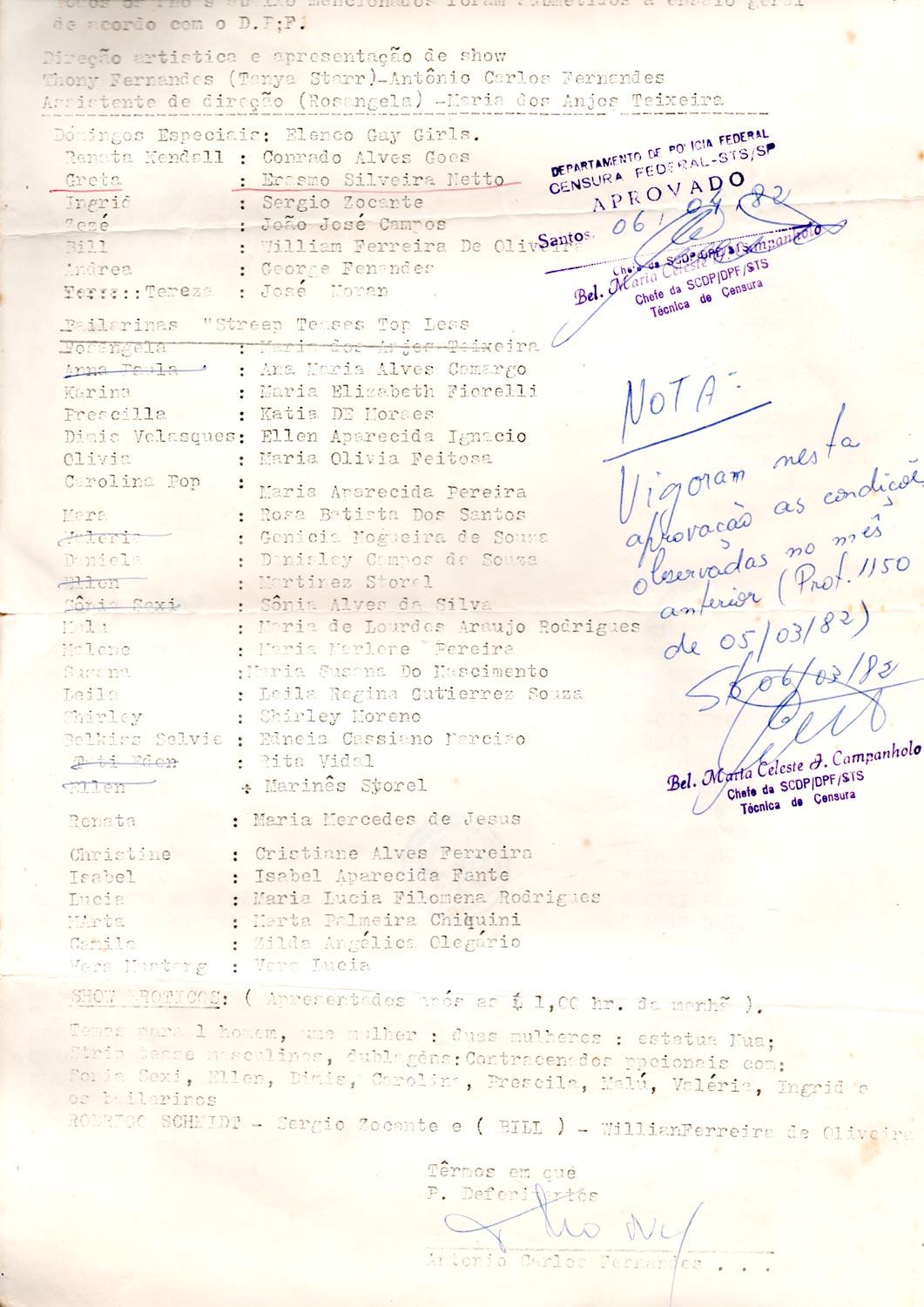

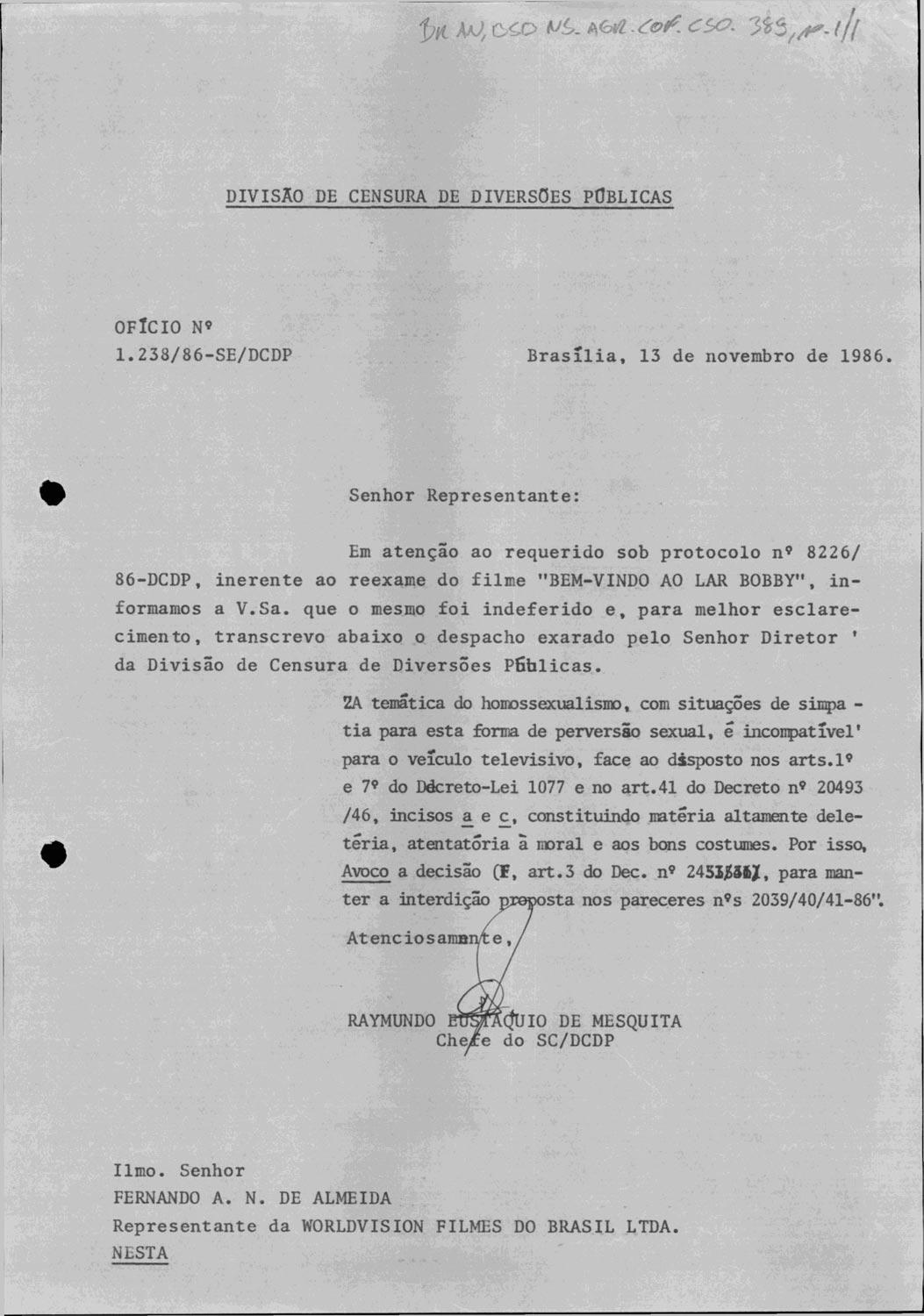

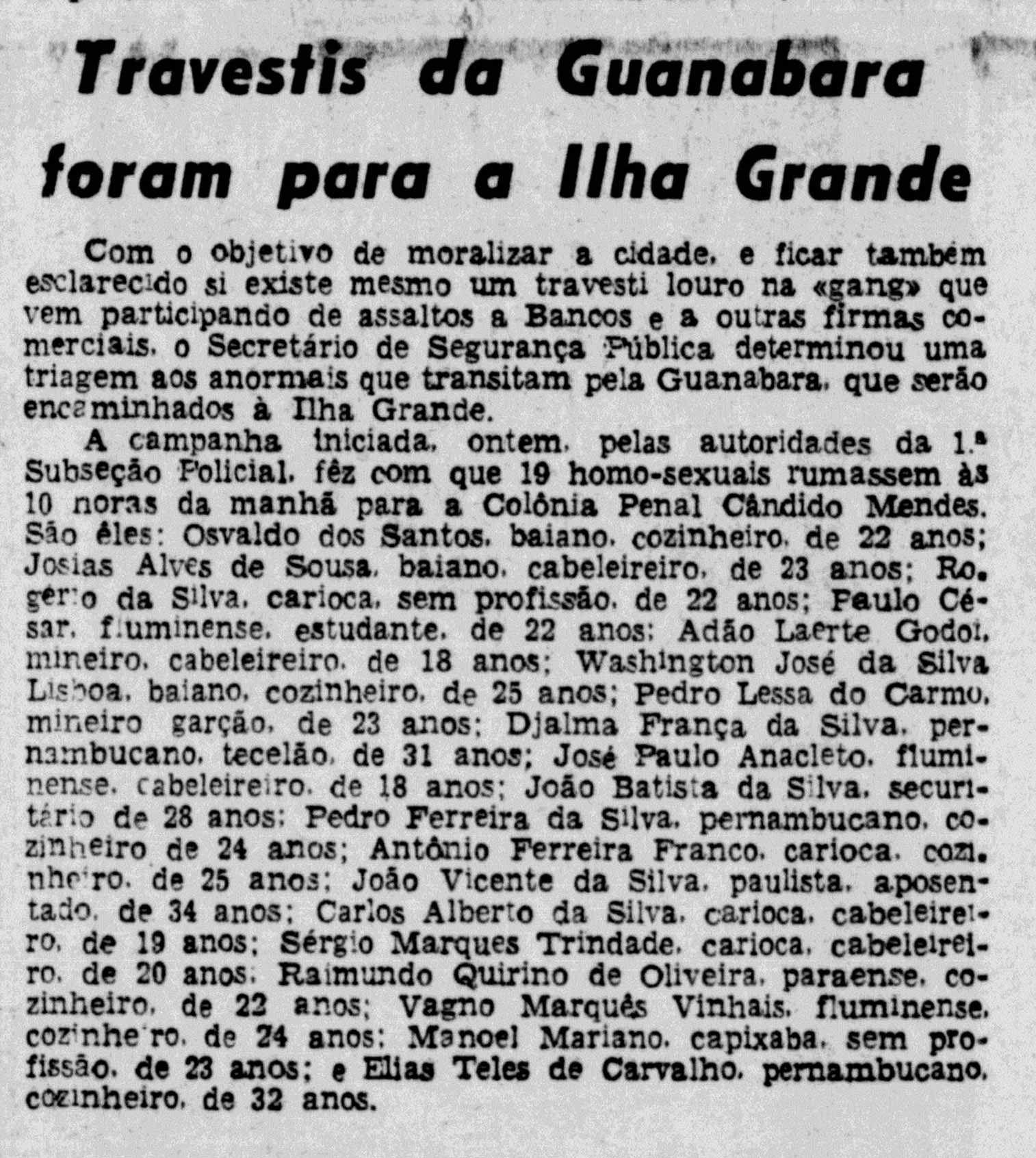

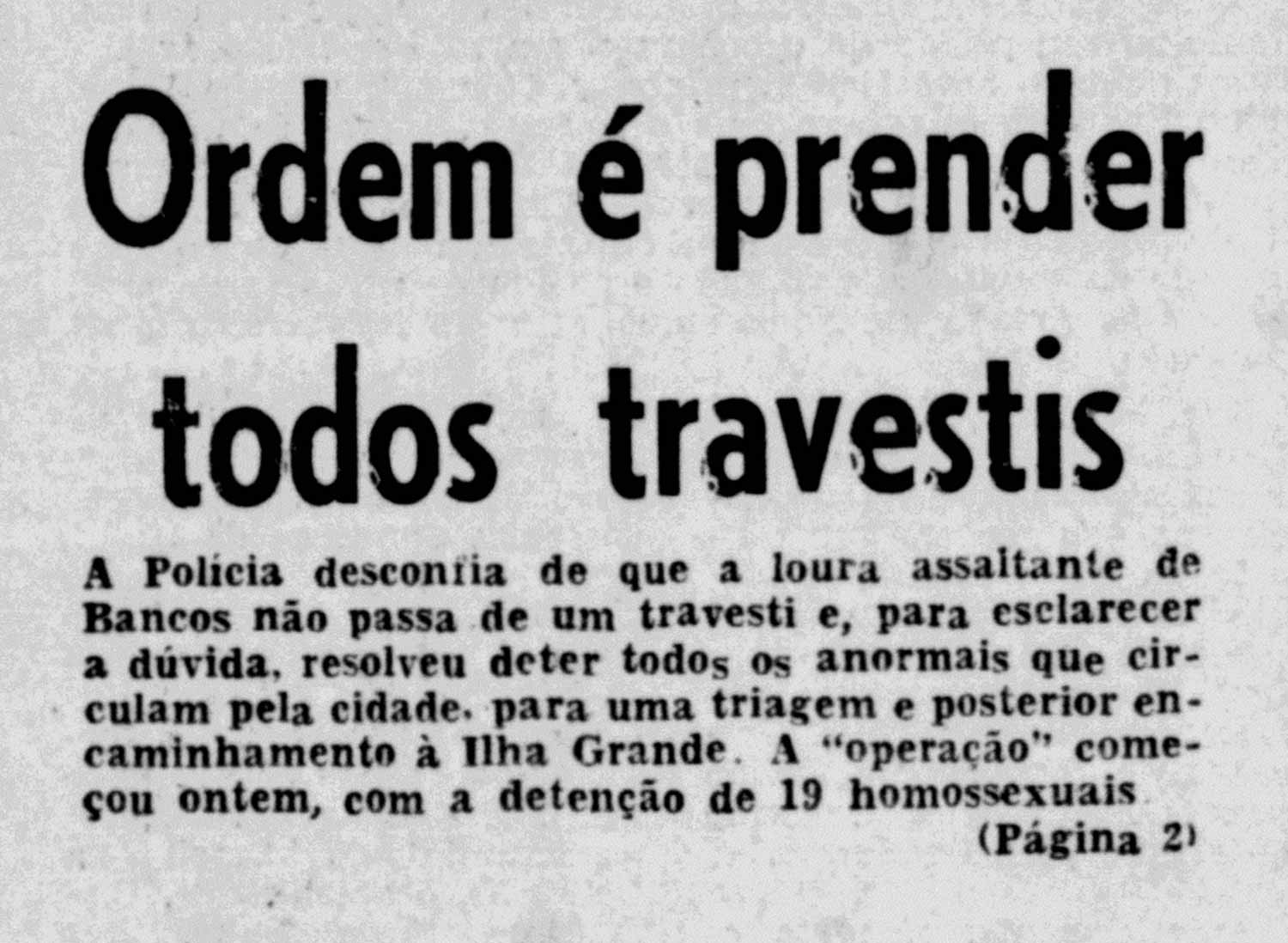

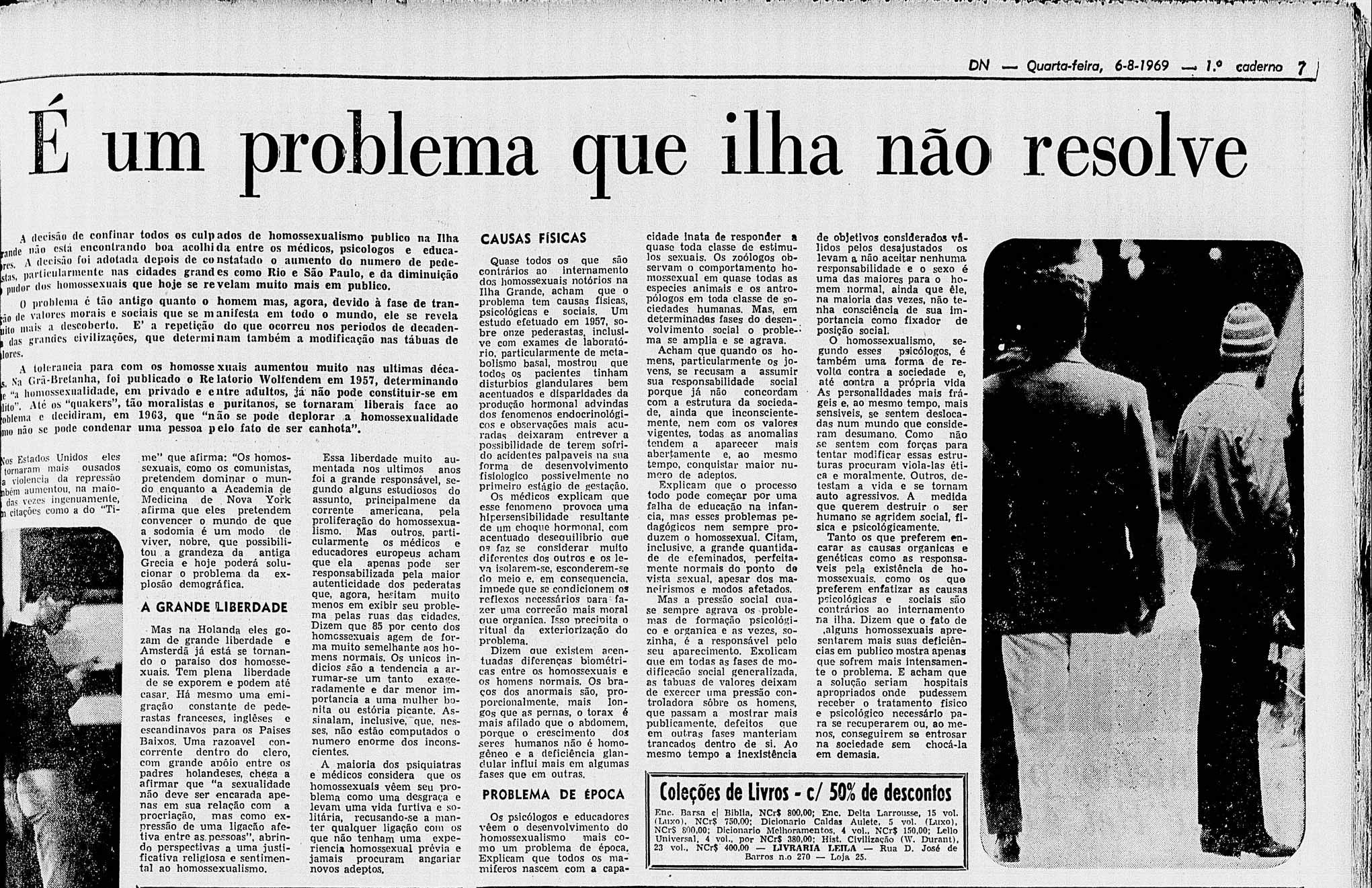

A repressão à população dissidente de gênero e sexualidade durante a ditadura é parte de uma estrutura ampla de controle e exclusão social que atingiu também as periferias urbanas, as religiões de matriz africana e até mesmo servidores públicos acusados de “homossexualismo”. Sob o pretexto de “manutenção da ordem”, “combate ao crime” e ao “mal espiritismo” o Estado promoveu, por meio de operações policiais, políticas de limpeza social marcadas pelo racismo institucional, pela intolerância religiosa e pela criminalização da pobreza. A censura, intensificada durante a ditadura, também atingiu temas relacionados a gênero e sexualidade, permitindo que o Estado reprimisse pessoas dissidentes e buscasse controlar as narrativas produzidas sobre elas. Neste contexto, é importante destacar ainda, o papel da grande imprensa em reforçar a associação de homossexuais, lésbicas e travestis ao debate médico, psiquiátrico ou criminal.

Testemunho da ativista Marisa Fernandes sobre ameaças de serem “mandadas para Ilha Grande” após prisões na PUC-SP em 1977. São Paulo (SP). 24/08/2017. Acervo Memorial da Resistência de São Paulo.

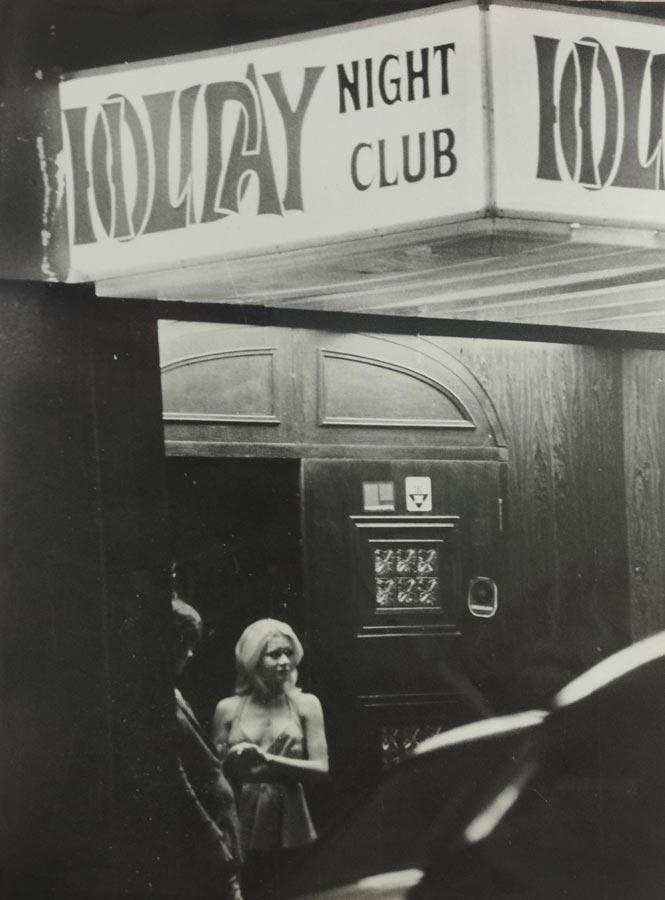

O cenário político, financeiro, social e moral do Brasil durante a ditadura empurrou muitas pessoas dissidentes de gênero e sexualidade para a vida em exílio, fosse físico ou simbólico. A vigilância, a repressão e o cerceamento da existência pública fizeram com que, para muitos, deixar o país fosse a única saída possível. No entanto, essa realidade coexiste com outra: lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, apesar da repressão, foram também cidades de diversidade na cena noturna, nas redes de sociabilidade e espaços culturais. Travestis, lésbicas e homossexuais de diversas partes do Brasil e América Latina aportaram nessas cidades em busca de redes afetivas, trabalho e alguma possibilidade de existência pública num contexto em que viver era habitar o fio da navalha entre o desejo de existir e o medo constante de desaparecer.

Em 1972, o jornalista Celso Curi partiu para o exílio em Munique, Alemanha. Assista ao trecho do testemunho em que ele aponta a compara as possibilidades as vivências homossexuais na Alemanha e no Brasil. Coleção “Memórias à margem”. Testemunho de Celso Curi. 30 de janeiro de 2024. Acervo Bajubá e Memorial da Resistência de São Paulo.

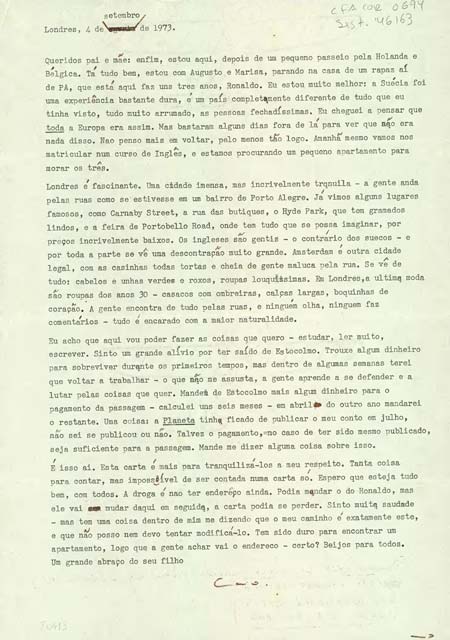

Carta de Caio Fernando de Abreu para seus pais sobre suas primeiras experiências na Europa. Londres, 04 de setembro de 1973. Acervo Caio Fernando Abreu/DELFOS/PUCRS.