Desde o golpe de 1964, livros e editores foram censurados pelo poder ditatorial. Apenas dois dias depois do golpe, o governo fechou o Editorial Vitória, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), por considerá-lo “o maior centro de difusão de obras marxistas no Brasil”. Esta e outras ações repressivas começaram a instaurar no país uma cultura do medo, dentro da qual a censura era um elemento chave.

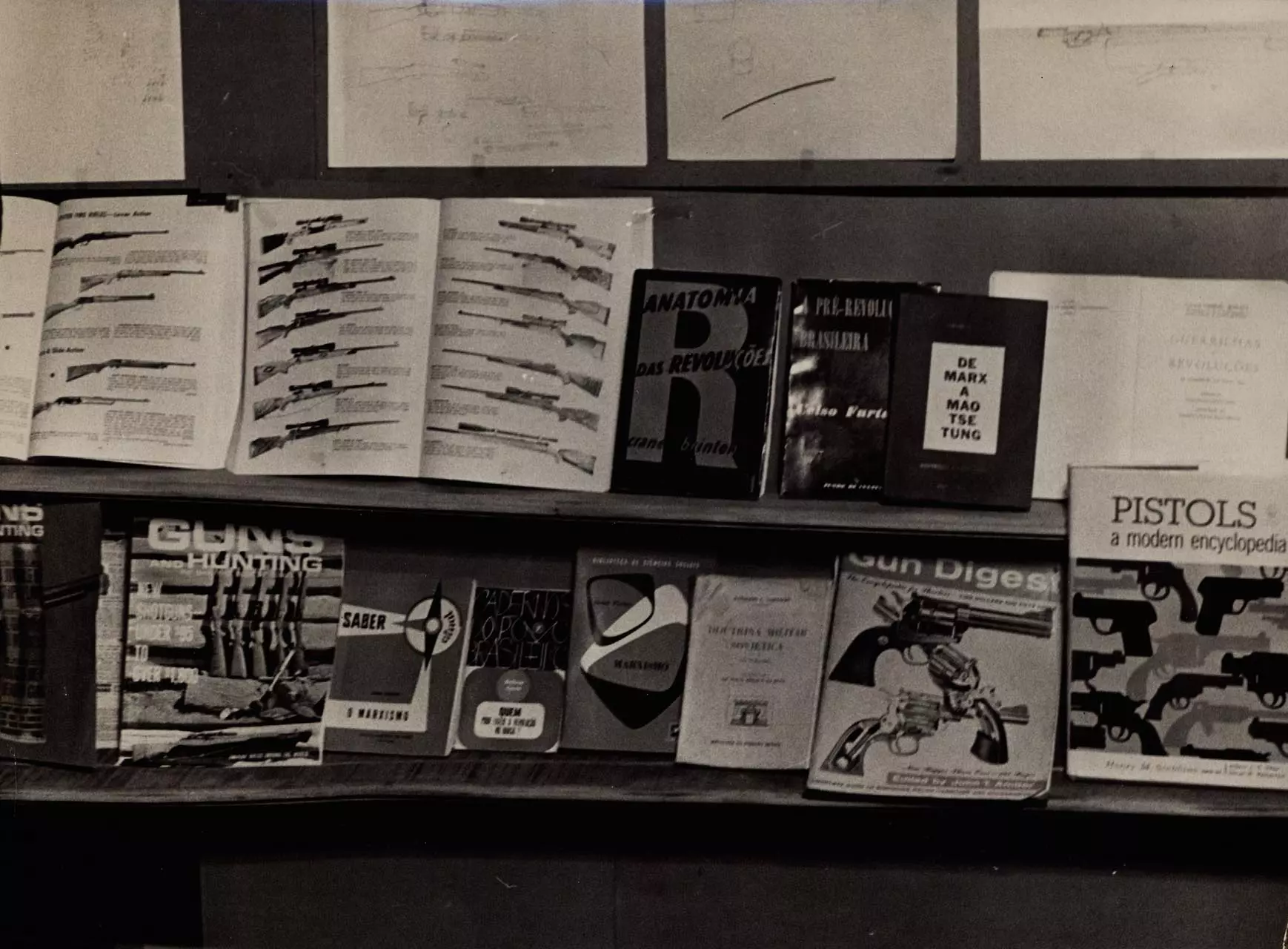

A ditadura também organizou verdadeiros index, ou listas de livros e autores proibidos. Em 1965, uma portaria do Ministério da Justiça indicava uma lista com 33 “livros de natureza subversiva”. Entre aqueles que deveriam ser apreendidos destacavam-se os volumes da coleção Cadernos do Povo Brasileiro, da Editora Civilização Brasileira, obras de Karl Marx e de Friedrich Engels, de autores russos, de intelectuais brasileiros de esquerda, além de uma obra da escritora Adelaide Carraro (Falência das Elites). No ano seguinte, foi censurado o livro Torturas e Torturados, do ex-deputado Márcio Moreira Alves (Rio de Janeiro, Idade Nova, 1966), que registrava casos de tortura ocorridos entre 1964 e 1966.

Em 1965, o editor Ênio Silveira, proprietário da editora Civilização Brasileira e militante do PCB, foi preso para prestar depoimentos sobre suas atividades profissionais. Silveira posicionou-se contra a censura e sofreu as consequências, visto que sua editora foi uma das mais perseguidas. Até mesmo o ditador Marechal Castello Branco questionou a necessidade da prisão de Silveira. “Por que a prisão de Ênio? Só para depor?”, teria escrito Castello Branco em carta ao então chefe da Casa Militar, Ernesto Geisel, “a repercussão é contrária a nós (…). Isso nos rebaixa”. A divergência já indicava fissuras internas entre os militares. Mais tarde, em 1968, a livraria de Ênio Silveira no Rio de Janeiro foi alvo de um atentado à bomba.

Alguns escritores desafiaram a censura explicitamente, como Jorge Amado e Érico Veríssimo, dois dos mais populares escritores brasileiros. Eles reagiram à censura prévia declarando que “em nenhuma circunstância” mandariam seus originais aos censores: “preferimos parar de publicar no Brasil e só publicar no exterior”, disseram. A censura prévia foi formalmente instituída em 26 de janeiro de 1970, por meio do Decreto-lei nº 1.077.

Diante desse clima repressivo, muitas pessoas passaram a tomar precauções em relação aos livros que possuíam, uma vez que muitos deles passaram a ser vistos pela ditadura como “armas perigosas” de subversão. Muitas pessoas queimavam ou enterravam seus próprios livros considerados “comprometedores”, transformando em realidade as previsões da obra Fahrenheit 451, de Ray Bradubury. Outros espalharam seus livros entre os amigos que não possuíam nenhum envolvimento político, pensando que mais tarde, quando a censura enfraquecesse, iriam recuperá-los. O fato é que muita gente perdeu bibliotecas inteiras com medo da perseguição.

Os estudantes de Ciências Sociais, História, Filosofia, Geografia e Literatura encontraram dificuldades para acessar livros básicos para sua formação, proibidos pelo index de autores subversivos e, sempre que possível, tais textos eram lidos às escondidas. A militância de esquerda, por sua vez, sentia necessidade de ler e difundir livros estratégicos para as suas organizações, considerados clássicos do seu repertório político e cruciais para a formação de novos militantes. Para driblar a censura, tais organizações criaram métodos clandestinos de circulação de livros proibidos. Nas gráficas de grupos guerrilheiros, capítulos de livros eram impressos separadamente e disfarçados com capas insuspeitas de livros de receitas ou obras famosas. Como a tiragem era muito pequena, esses impressos circulavam clandestinamente de mão em mão. Um único exemplar podia ser lido por muitas pessoas, até que alguém os jogasse fora para escapar da repressão.

O medo tinha fundamento. Em julho de 1968, por exemplo, o Departamento de Ordem Política e Social (Dops) instaurou uma sindicância para investigar o arquiteto e cenógrafo Marcos Flaksman, que trabalhou em algumas peças de teatro consideradas subversivas e imorais, de Bertold Brecht a Plínio Marcos. O motivo? Ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro, vindo de Paris, trouxera em sua bagagem onze livros de “natureza subversiva”. Eram obras de autores, como Régis Debray, Che Guevara, Charles Bettelheim, Herbert Marcuse e Louis Althusser. Aliás, como assinalaram os próprios policiais, a maior parte das obras já havia sido traduzida no Brasil. A sindicância não deu em nada, mas serviu como intimidação política.

Livros também foram usados como “provas” contra pessoas acusadas de subversão. Foi o que aconteceu com Francisco Gomes, um ativista de Sorocaba (SP) processado com base na Lei de Segurança Nacional em 1970 por pertencer à Ação Libertadora Nacional (ALN). Ele foi condenado e os livros apreendidos em sua casa foram o primeiro item destacado entre as “provas” da sua subversão.

Mesmo vigiados e perseguidos, os opositores do regime encontraram brechas para denunciar, por meio dos livros, a situação vivida no país. Foi o caso da obra Pau de Arara: La violence militaire au Brésil, publicado na França, em 1971, pela Editora François Maspero. Organizado pelos jornalistas Bernardo Kucinski e Ítalo Tronca, a partir de uma ideia de outro jornalista, Luiz Eduardo Merlino, o livro era uma denúncia do uso da tortura pelo governo brasileiro para combater seus oponentes.

Tragicamente, Merlino foi morto sob tortura pela repressão antes da obra estar impressa. Pau de Arara foi censurado no Brasil no mesmo ano de seu lançamento na França e só foi editado no país em 2013.